mallox

Super héros Toxic

Inscrit le: 10 Sep 2006

Messages: 13982

Localisation: Vendée franco-française

|

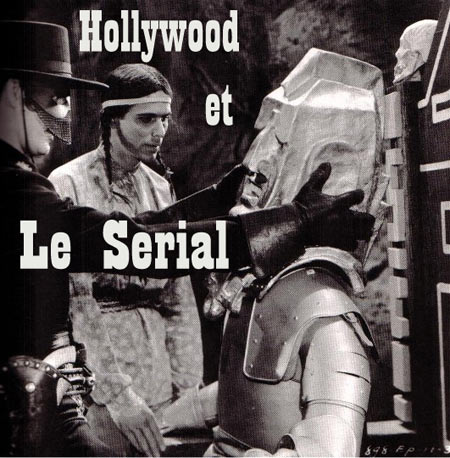

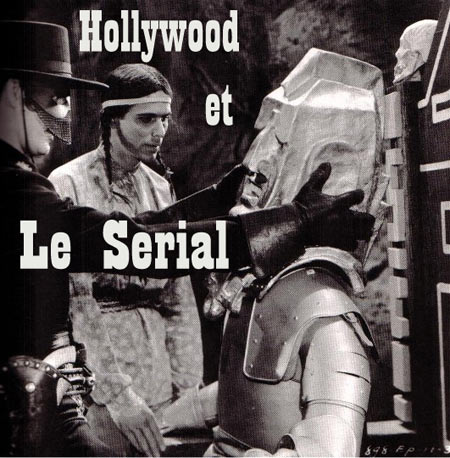

Posté le: Mar Aoû 24, 2010 2:28 pm Sujet du message: [M] [Dossier] Hollywood et le Serial Posté le: Mar Aoû 24, 2010 2:28 pm Sujet du message: [M] [Dossier] Hollywood et le Serial |

|

|

Sur le site en cliquant sur le panneau :

Pendant plus de trente ans, les séries et les serials ont constitué une sorte de formule magique qui aura entraîné au cinéma chaque semaine un nombre impressionnant de spectateurs en quête d’aventure, d’action et d’évasion dans les salles…

En effet, durant l’âge d’or du cinéma américain allant de la première guerre mondiale au milieu des années 50, le serial représenta une part importante de la production cinématographique. Malgré son importance économique au sein de cette production, il fut la plupart du temps considéré comme un genre mineur ; ceci demeure encore le cas à ce jour. Pourtant, nombreux furent les acteurs, techniciens et réalisateurs qui firent leurs premières armes dans le métier en travaillant dans les serials, établissant dans un même temps les conventions d’un genre maintes fois reprises dans des productions de plus grande envergure et ambition.

La série et le serial, l'ombre d'une différence ? :

Autant dans le serial, les différents épisodes restaient en suspens, laissant le héros ou l’héroïne dans une position inconfortable voire carrément en danger, autant la série était formée de plusieurs films dont chacun représentait une histoire bouclée.

Si aujourd’hui on distingue l’un de l’autre, dans leurs débuts les deux genres se confondaient. Les séries émergèrent vers 1908, une époque où l’on se rendit compte de l’impact commercial que pouvaient avoir certains personnages qui étaient ou qui deviendraient familiers au public.

L’une des toutes premières séries fut les aventures de « Broncho Billy » avec G.M. Anderson ; dans un même temps, en France, ce sont deux séries qui émergèrent : « Nick Carter », réalisée par Victorin Jasset ainsi qu’une autre appartenant au genre western, « Arizona Bill » dans laquelle on retrouvait inéluctablement l’acteur Joë Hamman.

C’est en 1912 que le premier film à épisodes fut produit par la société Edison, il s’agissait de « What Happened to Mary ? » ; celui-ci sortit à peu près en même temps que le « McClure’s Ladies World », un périodique à grande diffusion. Chaque épisode était lancé parallèlement à la publication d’un chapitre de l’histoire au sein du périodique. C’est un expédient auquel on eut souvent recours pour les premières séries. Chacun des douze épisodes de « What Happened to Mary ? » formait en soi une histoire complète, tout en demeurant reliés les unes aux autres, qui décrivait les aventures d’une orpheline campée par Mary Fuller, laquelle s’efforçait de trouver sa voie dans le monde. La série remportât un tel succès qu’une suite lui fût donnée dans le Edison ; il s’agissait de « Who Will Marry Mary ? ». On peut toutefois distinguer ces films des serials qui suivirent, ceux-ci n’ayant pas de final laissé en suspens et restant somme toute de simples mélodrames larmoyants.

Le véritable serial dont le mot d’ordre était « action » entretenait quant à lui le suspens de semaine en semaine. Le premier que l’on peut qualifier comme tel doit être « Les aventures de Kathleen » (« The Adventures of Kathlyn ») produit par la compagnie Selig en 1913, avec Kathlyn Williams, que la publicité présentait alors comme la « fille sans peur ! ». Un serial qui dura pas moins de 13 épisodes avec une héroïne intrépide échappant, en Inde, à des dangers autant multiples que variés. Pathé n’allait pas tarder à dominer le marché du serial muet et lança en 1914 sa première production de ce type, « Les exploits d’Elaine » (« The Perils of Pauline ») avec l’actrice Pearl White. Il s’agit sans doute du serial muet qui laissa le souvenir le plus durable.

Un autre serial taillé sur mesure pour l’actrice fut intitulé « Les mystères de New York » (« The Exploits of Elaine ») ; celle-ci était accompagné de Arnold Daly qui campait Craig Kennedy, un détective populaire créé par le romancier Arthur B. Reeve. Tous deux luttaient régulièrement contre un méchant surnommé « La main qui étreint », première des nombreuses figures sombres aux noms extravagants qui allaient terroriser le public et les amateurs de serials.

Pearl White reprit son personnage dans deux autres serials, « The New Exploits of Elaine » et « The Romance of Elaine », tous deux réalisés en 1915. Les 36 épisodes de ces deux serials furent réduits à 22 pour l’exploitation française. Chaque semaine, Pierre Decourcelle adaptait des épisodes au titre évocateur (« La main qui étreint », « Le sommeil sans souvenir », « Le baiser mortel »…) qui ravissaient les surréalistes comme Aragon, lequel écrivit dans son livre « Anicet » : « Voilà bien le spectacle qui convient à ce siècle. ». Pearl White fut encore l’héroïne de huit autres serials durant la décennie suivante. L’actrice mit fin à sa carrière en 1924 et se retira en France où elle mourut en 1938.

Les 1000 visages de la femme :

Si Pearl White pouvait se targuer d’être le porte-étendard du genre, elle ne fut pour autant pas la seule héroïne au courage intarissable, et d’autres actrices furent quasiment aussi populaires.

Il y eut par exemple Helen Holmes et Helen Gibson, qui lui succèdera en tant qu’héroïne de « The Hazards of Helen », une série d’aventures ferroviaires qui finit même par battre un record de longévité avec 119 épisodes au compteur échelonnés entre 1914 et 1917.

Finalement, la rivale la plus apte à prétendre atteindre la suprématie de Pearl White fut Ruth Roland, ancienne enfant de la balle sous le nom de Baby Ruth ; celle-ci fit ses débuts dans le serial « Le cercle rouge » (« The Red Circle », 1915) et continua à incarner le personnage principal dans de nombreux succès populaires tels « Les aventures de Ruth » (« The Adventures of Ruth », 1920) ou « Ruth of the Range » (1923). On la surnomma rapidement la « reine des serials du frisson » ! A écrire tout ceci et en tentant de synthétiser au mieux cette époque que je n’ai pas vécue, il paraît clair (de femme ha ha ! je sais c’est nul…) qu’une majeure partie des serials populaires produits autour de la première guerre mondiale étaient centrés sur des femmes… Sans doute peut-on y voir là l’une des conséquences des changements sociaux et de statut apportés à la femme par la guerre.

On peut citer en vrac d’autres héroïnes de serials muets comme Grace Cunard, Allene Ray, Neva Gerber ou encore Louise Lorraine, mais celles-ci restaient tout de même reléguées au second plan et se voyaient confier des rôles plus traditionnels. Régulièrement en péril, elles se voyaient sauvées in extremis par des aventuriers héroïques comme Walter Miller (qui devint plus tard un acteur confirmé du cinéma muet), Joe Bonomo, William Desmond, Eddie Polo (qui s’était lui-même proclamé le « Hercule de l’écran » !) ou encore Francis Ford (dont le frère John, après avoir joué des petites rôles dans les serials, fit la carrière de metteur en scène que l’on sait).

L’une des idées du serial muet fut également d’exploiter la popularité de certains sportifs renommés, une idée qui sera du reste reprise couramment à l’ère du cinéma parlant.

Ainsi le boxeur Jack Dempsey, champion du monde des poids lourds, joua par exemple dans « Daredevil Jack » (1920) tandis que son adversaire sur le ring, Gene Tunney, fut le héros de « The Fighting Marine » (1926). Même le champion indiscuté du serial (Larry Buster Crabbe) était lui aussi un ancien sportif de haut niveau, puisqu’il remporta une médaille d’or en natation aux Jeux Olympiques de 1932, avant de devenir célèbre dans le monde entier avec la ‘série des serials’ consacrée à Flash Gordon : « Flash Gordon » (1936), « Flash Gordon’s Trip to Mars » (1939) et « Flash Gordon Conquers the Universe » (1940), sans oublier « Buck Rogers » (1939). Crabbe fut également le héros de cinq autres serials tournés entre 1933 et 1952, dont le premier fut « Tarzan the Fearless ».

Il semble aussi que la technique du serial progressa et gagna en qualité essentiellement grâce à trois hommes :

L’écrivain Franck Leon Smith signa les scénarios de nombreuses productions importantes, dont « L’archer vert » (« The Green Archer », 1925), librement adapté d’un roman d’Edgar Wallace et considéré par la plupart des passionnés comme le plus beau serial muet.

Le réalisateur George B. Seitz collabora aux scénarios d’un certain nombre des premiers serials mettant en scène Pearl White, avant d’en cosigner un en 1916, « Le masque aux dents blanches » (« The Iron Claw »), ainsi que bien d’autres succès. A partir de 1925, il se tourna vers des films « normaux » et termina sa carrière, avant de mourir prématurément en 1944, en dirigeant la série de « Andy Hardy » avec Mickey Rooney.

Un ancien assistant de Seitz, Spencer Gordon Bennet, réalisa quant à lui quelques-uns des meilleurs serials de la fin du muet, comme par exemple « House Without a Key » (1926), le premier film avec le détective chinois Charlie Chan. Après l’événement du parlant, Bennet tourna des serials classiques comme « Superman » (1948), « Les hommes chauves-souris » (« Batman and Robin », 1949), et eut le mérite (sujet à caution) d’être le réalisateur du tout dernier serial, « Blazing the Overland Trail », produit par la Columbia en 1956.

Finalement, au début du muet, Hollywood était loin de dominer la production mondiale des serials, contrairement à ce qui se passa ensuite. Aux Etats-Unis même, la principale maison de production n’était que Pathé, dont le siège se trouvait en France, et sa star numéro un, Pearl White, tourna tous ses films à New York et à Paris. A l’exception de Louis Gasnier, qui supervisa les principales productions Pathé en Amérique, le réalisateur le plus important du serial français fut Louis Feuillade. Ce dernier travaillait pour la Gaumont et fut l’auteur de la série des films de « Fantômas » (1913-1914) et de plusieurs serials, dont « Judex » (1916). Le monde de Feuillade, mystérieux et surréaliste, n’a cessé ensuite d’influencer des cinéastes contemporains, depuis Georges Franju, qui réalisa « Judex » en 1964, jusqu’à Alain Resnais.

Quelques serials, soit moins nombreux, furent également produits en Allemagne (« Homonculus », 1916) et en Italie (« Les souris grises »/ « I topi grigi », 1917).

Une formule de base machiavélique :

A l’époque de la Première Guerre mondiale, la formule des serials était déjà parfaitement au point. Mais finalement, des quelques 270 serials muets produits à Hollywood, un nombre limité nous est parvenu. Il n’en reste aujourd’hui qu’une vingtaine, souvent incomplets. Mais on sait que le genre observait un schéma bien défini. Pour les producteurs, le serial avait vocation à attirer le public vers le cinéma et, surtout, à l’y faire revenir !

La méthode consistait à entretenir la tension et la curiosité par la fameuse interjection en fin de projection : « La suite au prochain épisode ! »

Le suspens, notamment au début, était souvent primaire : attaché à une bombe amorcée, à la fin d’un épisode, le héros réapparaissait miraculeusement libre au début de l’épisode suivant, sans qu’aucune explication ne soit fournie au public.

Des manquements aussi grossiers aux règles du jeu et le fait de s’en remettre à la mauvaise mémoire des spectateurs furent de moins en moins fréquents à mesure que les techniques de production s’amélioraient. Tourner deux étapes d’une scène de suspense devint une pratique courante : la seconde faisait voir comment le héros se sortait, non sans désinvolture, d’une situation délicate qui, à première vue, dans la perspective de la première, semblait devoir lui être fatale.

Généralement, les serials étaient présentés en exclusivité dans les salles des grandes villes, mais cette pratique changea quelque peu avec l’avènement du parlant. En 1930, « The Indians Are Coming » avec Tim McCoy, un des premiers serials intégralement parlants, fut orgueilleusement lancé par l’Universal comme le premier serial présenté à Brodway. Mais d’habitude les serials n’occupaient pas une place de choix dans la hiérarchie des productions hollywodiennes. A l’époque du parlant, l’Universal et la Columbia furent les seules grandes maisons à produire des serials (respectivement 69 et 57). Les autres furent surtout produits par la Republic, spécialiste du genre, qui en réalisa 66, et par la Mascot, qui en fit 24. Plusieurs petites maisons de production indépendantes produisirent, à elles toutes, 15 autres serials.

John Wayne fut la seule star qui joua dans le genre : « Shadow of the Eagle », « Hurricane Express », sortis en 1932, et « The Three Musketeers » (1933), datant tous, on le voit, du début de sa carrière. Certains serials eurent comme héros des acteurs jouant également des rôles importants dans des films normaux : Tom Mix, Buck Jones, Tom Tyler, Bela Lugosi ou Buster Crabbe. Ceci étant, en règle générale, les premiers rôles étaient tenus par des comédiens à qui l’on confiait des seconds rôles dans les films dits normaux : Clayton Moore, Tristam Coffin ou Robert Lowery. Enfin, des acteurs comme Kirk Alyn ou Charles Quigley apparurent uniquement dans des serials.

L’empreinte mystérieuse du parlant :

La formule des serials parlants était immuable. Ils commençaient par un épisode d’une certaine longueur (20-30 minutes), qui servait à présenter l’intrigue de base et l’ensemble des personnages, en général plusieurs méchants contre un « bon » ! Les serials comptaient ensuite douze à quinze épisodes d’un quart d’heure ou de 20 minutes chacun, finissant toujours par un suspense mais comprenant au moins une longue séquence d’action, avec les personnages qui se poursuivaient frénétiquement. En fin de série, le méchant était liquidé et le mystère éclairci dans la dernière bobine.

On peut énumérer dix grands types de sujets :

Les aventures avec des savants fous ou cruels, comme dans « Mysterious Doctor Satan » (1940) ; les westerns, du genre de « Adventures of Red Ryder » (1940) ; les histoires d’aviation, comme dans « Tailspin Tommy » (1934-1935) ; les aventures de jungle, comme « Darkest Africa » (1936) et « Jim-la-Jungle » (Jungle Jim, 1937) ; les sagas avec des super-héros, comme dans « The Adventures of Captain Marvel » (1941) et « Captain America » (1944) ; la science-fiction intersidérale (« Flash Gordon ») ; les histoires d’aventures classiques telles que « Les trois diables rouges » (« Daredevils of the Red Circle », 1939), ou d’espionnage (« Spy Smasher », 1942) ; les aventures militaires, du type « Don Winslow of the Navy » (1941).

De nombreux serials reprenaient les aventures de héros devenus populaires grâce à d’autres médias, notamment la bande dessinée (« Superman »), la radio (« Les justiciers du Far West », « The Lone Ranger », 1938), ou les pulps (« The Shadow », 1940). Toutes ces histoires mettaient l’accent sur la rapidité de l’action et l’affrontement du Bien et du Mal. La plupart du temps, le mal était conçu sur une grande échelle, l’exemple classique étant le complot qui vise à détruire ou à dominer le monde. Héros et méchants ne dépassaient guère le stade de figures emblématiques. Souvent, l’un ou l’autre (ou les deux à la fois) cachait sa véritable identité sous d’étranges déguisements et sous des surnoms symboliques : « Le Scorpion » (dans « The Adventures of Captain Marvel ») ou « Le Masque » et « L’exterminateur d’espions » dans « Spy Smasher ». Cet expédient avait une double fonction : l’identité du mauvais relevait du mystère, tandis que le héros était un être surhumain dissimulé derrière un alter ego ordinaire, formule qui permettait à tout un chacun de combler son besoin de rêve et d’évasion.

Le spectre maléfique de la morale et de la censure :

Les valeurs morales véhiculées par le serial étaient le plus souvent le patriotisme, la loi et l’ordre. Cela devint tout à fait patent durant la Seconde Guerre mondiale où, sur les écrans, les nazis pervers ou les cruels japonais perpétuaient leurs forfaits dans les endroits les plus improbables, des plaines du Texas à la brousse africaine ! Quant au racisme, il était omniprésent, surtout dans les films de jungle ; le thème du « péril jaune », fréquemment traité depuis les origines du serial, joua ainsi un rôle de premier plan dans « Kaffra-Khan » (« The Yellow Menace », 1916) et dans « Drums of Fu Manchu » (1940 – voir critique). Pendant la guerre froide, les agents communistes remplacèrent les épouvantails de naguère, tout en étant moins explicitement identifiés ou universels que les méchants de l’Axe pendant la guerre. A titre d’exemples, on peut citer « Canadian Mounties vs Atomic Invaders » (1954) et le dernier serial de la Republic, « King of the Carnival » (1955), où un groupe d’agents étrangers utilisait un cirque comme façade pour dissimuler un complot fondé sur l’émission de fausse monnaie et visant à ruiner le système financier américain.

En dépit de leur patriotisme inébranlable et de leur adhésion à la « loi et l’ordre », les serials eurent affaire, eux, à diverses ligues de censure, lesquelles voyaient d’un mauvais œil leurs pernicieux effets sur le public populaire. Un des reproches les plus fréquemment adressés par les censeurs aux serials était leur complaisance à privilégier le triomphe de la cruauté dans tous les épisodes… à l’exception du dernier, bien entendu. Pourtant, fait étrange et inexplicable, la censure laissa parfois passer des scènes de violence qui étaient pourtant interdites dans les films « normaux ». Un exemple : alors que dans le serial « Zorro et ses légionnaires » (« Zorro’s Fighting Legion », 1939), le héros peut tranquillement balafrer d’un ‘Z’ à la pointe de son épée le front de l’un de ses ennemis, un an plus tard, quand Tyrone Power voulut faire de même dans « Le signe de Zorro » (« The Mask of Zorro », 1940), le Hays Office intervînt pour que la scène fût supprimée.

On n’a pratiquement plus produit de serials depuis 1956. La disparition de ce genre est attribuée à plusieurs motifs : changements d’ordre économique qui brisèrent la capacité de Hollywood à produire des séries B à la chaîne ; apparition d’un public plus exigeant signant le déclin de ces naïfs produits d’évasion. Mais on a tout de même assisté dès la fin des années 70 à un retour surprenant de la série, analogue à l’un de ces coups de théâtre qui sauvaient in extremis le héros du bon vieux temps. De véritables idoles comme Superman, Flash Gordon, Buck Rogers et Lone Ranger sont réapparues à l’écran, dans des productions coûteuses et impressionnantes.

Mais par rapport au passé évoqué ici, on note une différence de taille : entre chaque épisode le public doit attendre plusieurs années et non plus une semaine !

« La suite au prochain épisode ?! ».

_________________

Dernière édition par mallox le Mer Fév 07, 2018 7:49 am; édité 4 fois |

|

Bigbonn

Psycho-cop

Inscrit le: 13 Déc 2004

Messages: 4107

|

Posté le: Mer Aoû 25, 2010 1:49 pm Sujet du message: Posté le: Mer Aoû 25, 2010 1:49 pm Sujet du message: |

|

|

Beau boulot en effet et belle iconographie.

A noter qu'avec le dvd de Jungle Girl (et peut-être Fu Manchu, j'ai pas vérifié), on trouve un fascicule écrit par Roland Lacourbe et titré "Un monde fou fou fou fou ou l'étrange univers du serial, épisodes 1 et 2", reproduction d'un article initialement publié en deux parties dans les n° 68 et 69 d'Ecran, en avril et mai 1978.

Le 1er épisode revenait sur les serials eux-mêmes et leur histoire, plus particulièrement ciblée de 1929 à 1956; le second épisode était consacré aux artisans du serial, par ordre alpha, de Ford Beebe à William Witney.

Et pour répondre à la question de Flint qui demandait quels sérials regarder, voici quel était, pour Roland Lacourbe, les 10 meilleurs serials du parlant (à noter qu'il émettait lui-même de sérieuses réserves à cette entreprise, ne serait-ce que parce qu'en France n'était sorti qu'un dixième de la production totale):

1935: New adventures of Tarzan (Les nouvelles aventures de Tarzan), d'Edward Kull. (l'éditeur du livret précise néanmoins en postface qu'aujourd'hui il n'y figurerait probablement plus parce qu'il a énormément vieilli)

1939: Flash Gordon, de Frederick Stephan. (même remarque en postface. L'auteur de ladite postface propose d'ailleurs de remplacer ces deux-là par Mysterious Dr Satan, 1940, d'English et Witney, et par Spy Smasher, 1943, de Witney.)

1939: Daredevils of the red circle (Les trois diables rouges), de Witney et English.

1939: Zorro's fighting legion (Zorro et ses légionnaires), de Witney et English.

1940: Drums of Fu-Manchu, des mêmes Witney et English.

1941: Adventures of Captain Marvel, toujours de Witney et English (rappelons qu'ils dirigèrent, seul parfois pour Witney, 22 serials sur les 23 que produisit Republic... de 1937 à 1942! cf. Lacourbe)

1941: Dick Tracy versus Crime, Inc., de... Gagné!

1942: Perils of Nyoka, de Witney (reprise du personnage de Nyoka du Jungle Girl de l'année précédente?)

1943: The Masked Marvel, de Spencer Bennet.

1943: G-Men versus the Black dragon (G-men contre dragon noir), de William Witney.

Pour compléter les propos de Mallox sur la loi et l'ordre et la relation à la censure, parfois plus souples pour les scènes violentes qu'avec les films classiques (cf. son exemple de Zorro), Lacourbe apporte ces précisions: "le héros ne doit ni boire ni fumer (de tels égarements sont tolérés s'il se déguise en aigrefin pour les besoins de son enquête...);l'élément féminin de l'histoire ne peut prétendre au qualificatif d'héroïne, son rôle n'est que celui de comparse épisodique jamais de "girl-friend"; l'univers du serial est encore plus asexué que celui de la bande-dessinée de l'époque!"

(à ce propos, le fascicule apporte la rectification suivante: "Jean-Pierre Jackson, (auteur d'un livre sur les serials, "La suite au prochain épisode", en 1994) a relevé deux baisers sur la bouche dans tous les serials qu'il a pu visionner).

Suite des propos de Lacourbe: "Il est interdit de montrer un homme recevant une balle; le revolver et la cible humaine ne doivent jamais apparaitre dans le même plan; de même le héros évitera de tuer les méchants - ce qui rendra commode les bagarres répétitives au cours desquelles les bandits parviennent toujours à s'échapper! S'il y est contraint - surtout au dernier chapitre -, le nombre de ses victimes ne devra en aucun cas dépasser celui des "good guys" envoyés dans un monde meilleur par les mauvais garçons... La plupart du temps d'ailleurs, le chef de la bande, au cours de la bagarre finale, est tué accidentellement ou victime de sa propre félonie, périssant lui-même dans le piège qu'il destinait à son adversaire. Ce qui renforce l'idée de justice immanente: Dieu est toujours du bon côté..."

|

|

Alors ça c'est ce qu'on appel UN DOSSIER, bravo Mallox !

Alors ça c'est ce qu'on appel UN DOSSIER, bravo Mallox !