| Les Loups-Garous |

| Écrit par Raggle Gumm |

|

La transformation de l'homme en animal, parfois désirée mais la plupart du temps subie comme une malédiction ou un châtiment - mais parfois aussi, quoique très rarement, comme une récompense pour un acte vertueux - n'est pas un sujet récent. La mythologie grecque - pour ne citer qu'elle - regorge de récits fabuleux où de simples mortels, ayant contrarié les dieux de l'une ou l'autre manière ou simplement victimes de leurs caprices, se voient métamorphosés en animal. Les contes de fées, eux-aussi, comptent leur lot de transformation. Le fantastique ne pouvait que leur emboîter le pas. La figure inquiétante du loup-garou appartient essentiellement au genre fantastique, non sans avoir préalablement hanté les légendes du folklore de nombreux pays européens. Nombreuses sont en effet les histoires - présentées comme authentiques - d'hommes ayant la faculté de se métamorphoser en loup à la pleine lune. Ce mythe est alors souvent lié à la sorcellerie, étant entendu que le garou a certainement pactisé avec le diable pour revêtir pareil forme. A l'instar des mythologies antiques, la métamorphose peut malgré tout être le signe d'une punition. Ainsi tel seigneur du moyen-âge particulièrement réputé pour sa cruauté se fera changer en loup pour une raison évidemment symbolique. Toutefois, la lycanthropie telle qu'elle est montrée dans la plupart des romans et des films modernes est dégagée de toute signification morale de ce type. Le loup-garou est soit la victime d'une malédiction ancestrale qui se perpétue de générations en générations soit, plus simplement encore, le résultat d'une morsure qui n'est dûe qu'au hasard pour le quidam qui a le malheur de se trouver au mauvais endroit et au mauvais moment. A ce propos, les landes désertes éclairées par la pleine lune, de même que les chemins de campagne en pleine nuit, sont bien sûr fortement déconseillés. Mais ne vous croyez pas à l'abri pour autant, citadins pédants et sceptiques que vous êtes ! Depuis qu'ils ont pris l'habitude d'infiltrer aussi les grandes villes, la peur du galoup n'est plus seulement une affaire de cul-terreux superstitieux. Et pourtant... Malgré un pédigrée de bonne tenue et une belle détermination à s'imposer depuis des siècles comme une des figures de cauchemar les plus récurrentes de l'imaginaire, le loup-garou n'a jamais eu le même prestige auprès des amateurs de fantastique que le vampire. On pourrait sans doute attribuer cette (injuste) désaffection à plusieurs raisons qui feraient la joie d'un analyste sérieux mais comme je suis un homme superficiel qui est le pur produit d'une époque bling bling qui mise quasiment tout sur l'apparence, je me contenterai d'affirmer dans un premier temps que ce qui dessert particulièrement le garou est à mettre du côté du style. Qu'on en juge d'après cette comparaison :

A ma droite, le vampire aristocratique ou rockeur (bref le maître de céans ou le rebelle) possède un charme fou, un charisme irrésistible, une classe indéniable. Il trône dans la nuit comme un sphinx incompris, comme aurait pu le dire un certain poète français. Bref, les romans et le cinéma - surtout contemporain - nous donne du vampire une image très cool ! Et pour peu qu'on y ajoute un peu de souffrance psychologico-philosophico-métaphysique (Lestat, Angel, le film Twilight, la série Moonlight), il n'en est que plus attirant, puisqu'à la beauté physique et au mystère qu'il dégage s'ajoute une profondeur de bon aloi. Puissante combinaison dont raffolent les minettes. Quant au charme des femmes vampires, des générations de mâles peuvent attester de son efficacité : teint diaphane, lèvres sensuelles, regard hypnotique, et une certain goût pour les vêtements (néo)gothiques très ajustés. Qu'on se souvienne, à ce propos, des décolletés tellement plongeants des films de la Hammer qu'on en viendrait à oublier la paire de canines situées quelques trente centimètres plus haut, soit entre les deux la distance qui sépare Eros de Thanatos. De nos jours, elles pratiquent volontiers les arts martiaux, manient le revolver avec grâce et n'ont pas leur pareil pour appliquer à leurs ennemis (vous et moi, j'en ai peur) une rapide torsion du cou qui vous écrase les vertèbres en moins de temps qu'il n'en faut pour dire "crucifix".

A ma gauche, le loup-garou, donc. Qu'il soit grand seigneur ou simple paysan, cadre dynamique ou plombier-zingueur dans le civil, rien n'y fait : il est souvent bestial, primitif, repoussant et il sent le poil de chien mouillé (du moins, on peut le supposer). Sa transformation physique est toujours très douloureuse (pauvre bête !) mais une fois celle-ci accomplie, il n'est pas du genre - contrairement au vampire - à s'étendre sur des considérations philosophiques. Le garou est un prosaïque qui crache volontiers sur le romantisme gnangnan du vampire et ses fanfreluches moisies. Bref, en plus d'être un butor qui ne sait pas se tenir à table, il n'a pas de profondeur, si ce n'est celles de ses morsures (par ailleurs plus proches de la déchirure malpropre). Et à moins de s'appeler Hélène Grimaud ou Chaperon, les femmes ne le trouvent guère attirant. Quand aux louves-garous (loups-garoutes ? louloutes pour les intimes ?), il m'est arrivé de tomber un jour sur une petite annonce où un homme recherchait une femme très poilue mais mon petit doigt - joint à une certaine connaissance du mâle de base - me dit qu'il s'agit là d'une exception. Même Michelle Pfeiffer, à la fin du film Wolf, ne s'est pas risquée à se montrer à poils. Et, aussi étrange que cela paraisse, on ne s'en plaindra pas. La pilosité reste, du moins dans notre civilisation occidentale, principalement un attribut de mec, même si Gillette se targue d'avoir le monopole de la perfection au masculin en nous vantant les bienfaits du rasoir à dix-huit lames. En revanche, une pousse de poils impromptue un samedi soir de pleine lune sur votre petite amie peut éventuellement incommoder les autres clients du restaurant et effrayer les chauffeurs de taxi. Bien sûr, il existe une alternative plus élégante : la femme-panthère. La Féline est en général ravissante (Simone Simon dans Cat People de 1942, Nastassja Kinski dans le remake de 1982). Elle est aussi mystérieuse, sombre, énigmatique, sensuelle et capricicieuse comme toute chatte qui se respecte. Quand elle se transforme, elle a le bon goût d'avoir le poil soyeux et non ébouriffé, la souplesse d'une anguille et une dentition ultra-bright (même si elle a une haleine de coyote, du moins on peut le supposer). L'inconvénient étant qu'elle est aussi souvent agressive et même un peu mortelle. Mais comme je me suis promis de m'en tenir aux loups-garous dans le cadre de ce dossier, histoire de ne pas trop me disperser, nous laisserons les félines et autres garous de seconde zone (femme-biche, femme-renarde, homme-coyote, homme-ours, etc...) dans leur cage pour cette fois.

Toujours est-il que le lycanthrope reste un mal aimé. Il sait pertinemment qu'il n'aura jamais la prestance du vampire même s'il peut se consoler en se disant que lui, au moins, a l'avantage d'être toujours vivant ! De plus, il possède lui aussi sa bibliographie et sa filmographie rien qu'à lui tout seul, même si elle sont loin d'être aussi longues que celle du vampire et d'aussi bonne qualité. Encore que, ces dernières années, avec l'arrivée de ce courant du fantastique baptisé Bit-Lit, le garou (et surtout la femme-garou) fait un retour en force qu'il ne faut pas négliger, sous peine de recevoir (dans le meilleur des cas) un coup de clé à molette entre les deux yeux par une certaine mécanicienne tatouée (les lecteurs de Patricia Briggs comprendront). Bien sûr, une fois encore, quantité ne rime pas avec qualité, et même la SDPG (La Société pour la Défense et la Promotion des Garous) elle-même doit l'avouer : les oeuvres lycanthropiques sont souvent médiocres ou en tout cas trop légères pour destituer le règne du vampire (encore lui !). Si on prend comme exemple le cinéma, pour quelques rares films de qualité (Hurlements, Wolfen, Wolf, Le Loup-Garou de Londres, La compagnie des loups), ou regardables (Dog Soldiers, Ginger snaps, Underworld 1, 2, 3, Blood and chocolate) combien de nanars en perspective ! (les suites de Hurlements, Le Loup-Garou de Paris, Peur Bleue, Cursed, Teen Wolf) et encore j'évite de citer les pires (car il y a pire !).

Autre problème plus fondamental : le mythe ne possède aucun chef-d'oeuvre littéraire... fondateur (justement), contrairement au Dracula de Bram Stocker pour les vampires, même si le folklore dont il est issu est au moins aussi ancien que celui du vampirisme. Il semble que le "Dracula lycanthropique" soit encore à écrire mais même dans ce cas, il ne jouirait sans doute pas de l'autorité que donne une oeuvre centenaire. Enfin, un problème plus "philosophique", dirons-nous : le loup-garou représente la part d'animalité et de sauvagerie qui sommeille en l'homme et que celui-ci a souvent du mal à accepter. D'où une certaine indifférence, voir du mépris et une approche du mythe souvent fort primaire. J'y reviendrai plus longuement dans la conclusion. Bref, voilà beaucoup de murs à franchir pour l'amateur de fantastique mais ne soyons pas pessimistes. Du reste, si vous êtes trop déprimés, vous pouvez toujours jouer aux Loups-Garous de Thiercelieux.

Littérature

Les anthologies

La première, Les morsures du loup-garou présentée par Alain Pozzuoli et publiée par Les Belles Lettres (2004) privilégie surtout les auteurs classiques et regroupe chronologiquement vingt textes. Des nouvelles, bien sûr, mais aussi des extraits d'ouvrages célèbres comme le Satiricon de Pétrone ou le Dictionnaire infernal de Collin de Plancy, ou bien encore des légendes rurales réunies par certains compilateurs comme Claude Seignole, Paul Sébillot ou François Fabre pour son travail remarquable sur la Bête du Gévaudan. Et si l'anthologie s'ouvre par une courte évocation du loup-garou par Hérodote dans ses fameuses Histoires, le premier texte véritablement important est celui tiré des Métamorphoses d'Ovide dans lequel l'auteur relate la légende de Lycaon, un roi d'Arcadie qui avait cinquante fils (quel santé !) et était réputé pour son impiété. Un jour où Zeus se présenta à son domicile, Lycaon lui fit servir des mets mélangés à de la chair humaine. Outragé, Zeus foudroya les fils du roi et transforma le monarque sociopathe en loup. Les autres textes du recueil sont signés de noms aussi célèbres que Cervantès, Alexandre Dumas, George Sand et Erckmann-Chatrian. Boris Vian est aussi de la partie avec une charmante nouvelle qui inverse astucieusement le propos en montrant un loup affable et civilisé se métamorphoser en homme perverti par la vie citadine. Citons enfin des auteurs moins connus mais qui ont apporté une contribution non négligeable au mythe tels que H. Warner Munn (qui se distingua dans les pages de la revue Weird Tales), Clémence Housman et Léo Henry. Une bonne introduction au mythe, blanchie sous le harnois de la "belle littérature", noble et sans taches, qui ne rechigna donc pas en son temps à convoquer sa plume délicate pour un sujet aussi peu raffiné et c'est tout à son honneur.

Le bal des loups-garous est une autre anthologie mitonnée par Barbara Sadoul et parue aux éditions Lunes d'Encre. Les nouvelles proposées ici ont été écrites par des auteurs du XXiè siècle ayant davantage oeuvré dans le sérail de la littérature de genre, comme en témoignent le sommaire de l'ouvrage : Opération éfrit par Poul Anderson, L'horreur immortelle par Manly Wade Wellman, Coupable par Stephen Laws, Le loup de Saint-Bonnot, par ce bon vieux Seabury Quinn, La proie de Roberta Lannes, Norne de Lireve Monet, La marque de la bête par Kim Antieau, La main de la fille O'Mecca par Howard Wandrei, Le Changement par Ramsey Campbell et Au sud d'Oregon City par Pat Murphy. La plupart sont pourtant de facture et d'inspiration assez classiques et je mentionnerai surtout trois d'entre elles qui sortent du lot. Opération Efrit de Poul Anderson est une nouvelle originale et divertissante, d'un fantastique proche de la fantasy : dans un guerre où la magie/la sorcellerie remplace les armes traditionnelles, un soldat loup-garou est chargé de s'introduire dans une cité ennemie pour éliminer un adversaire de taille : un Efrit (autrement dit : un démon) dont la puissance pourrait bien modifier le cours du conflit. Un texte qui a des allures de "Harry Potter chez les bidasses". La seconde, Le changement de Ramsey Campbell, s'inscrit dans un registre plus réaliste et métaphorique, plus axé sur la psychologie que le spectaculaire : un écrivain rédigeant un essai sur la survivance des instincts primitifs chez l'homme voit son travail (et son mental) perturbé par une série de petites nuisances quotidiennes qui finissent par réveiller en lui la bête féroce...au sens propre. Quant à la dernière, Au sud d'Oregon City de Pat Murphy racontant l'étrange mariage entre un indien et une louve-garou, je me contenterai d'affirmer qu'elle est le véritable joyau du recueil. La troisième anthologie, Gare au garou !, (avec un titre pareil, comment voulez-vous les prendre au sérieux aussi !) parue chez Librio comprend un nombre plus restreint de textes mais le prix est en conséquence : environ 2 euros.

Les romans (ou recueils de nouvelles)

La lycanthropie ne semble avoir eu les faveurs du roman que relativement tard et les plus connus du fantasticophile apparaissent approximativement aux alentours de la seconde moitié du XXiè siècle.

Plus noir que vous ne pensez de Jack Williamson (1948) est un petit chef-d'oeuvre du genre. Un professeur d'université découvre dans le désert de Gobi les preuves de l'existence d'une race d'hommes qui a évoluée parallèlement à celle des humains normaux depuis l'ère glaciaire mais possède des facultés surnaturelles (dont la capacité à la métamorphose). Voulant prévenir l'humanité du danger qui la menace, le professeur succombe dans d'étranges circonstances. Will Barbee, un journaliste travaillant pour le journal d'une petite ville et qui est venu accueillir le savant à l'aéroport, est témoin du drame. Il rencontre dans le même temps une étrange et séduisante jeune femme, April Bell (autrement dit Cloche d'Avril !) qui semble mêlée aux événements. Barbee passe ses nuits à faire d'étranges rêves, où il se voit gambader dans la peau de différents animaux en compagnie d' April, elle aussi métamorphosée en louve blanche. Après chaque rêve, cependant, Barbee réalise que ceux-ci sont directement reliés à des événements terribles ayant eu lieu dans la réalité. De plus en plus sous l'influence de la belle, le journaliste apprendra peu à peu quelle est sa vraie nature et le rôle déterminant qu'il doit jouer dans la lutte qui s'est engagée entre les humains et les lycanthropes. Auteur de science-fiction mineur de l'Age d'Or qui, en dehors d'une série de romans de gare (de spatioport devrait-on dire) dispensables, a tout de même livré un bon classique de SF (Les Humanoïdes), Jack Williamson restera surtout pour moi l'auteur de ce roman sympathique de 1948, un peu suranné, qui oscille - et c'est là son originalité - entre fantastique et SF. En effet, si le thème et l'ambiance est évidemment fantastique, Williamson donne une explication "scientifique" à la lycanthropie par le biais de la mutation génétique.

Certains personnage humains valent également le détour, tel Rowena, une vieille femme aveugle qui connaît l'existence des "autres" et se promène constamment avec un molosse en laisse et des bijoux en argent censés repousser la menace. Chacune de ses apparitions fait sensation et, par un renversement ironique des valeurs, paraît au lecteur bien plus inquiétante et antipathique que les lycanthropes eux-mêmes. Il faut d'ailleurs noter que les personnages pleinement humains ne sont guère attachants, en raison de leur attitude souvent bornée, prétentieuse et "pisse-vinaigre" (le Professeur, ses assistants). Et leur manière d'écarter constamment Barbee - personnage auquel le lecteur s'identifie - de leurs affaires et préoccupations en raison de la véritable nature de celui-ci ne plaide pas en leur faveur, même si elle est compréhensible. Ainsi, malgré la place relativement modeste qu'il occupe auprès des amateurs de fantastique et/ou de science-fiction, le roman de Jack Williamson préfigure pourtant tout un courant du fantastique moderne où les événements - et l'empathie du lecteur - sont montrés du point de vue du "monstre" et non plus de ceux qui le pourchassent (une approche qui sera reprise plus tard par Anne Rice dans sa saga des vampires, par exemple, et en opposition au Dracula de Stoker).

Peur bleue de Stephen King (1985) était parue initialement l'année précédente sous le titre L'année du loup-garou mais il faut bien admettre que, à l'instar de certains vins, cette oeuvrette n'est pas un grand cru. Après s'être attaqué au mythe du vampire dans Salem, le maître de l'horreur devait tôt ou tard se coltiner avec le loup-garou. Une incursion ratée pour un des romans les plus mineurs de sa bibliographie : banal, bâclé et inefficace du côté du trouillomètre. Même pas peur !

Les loups-garous de Londres de Brian Stableford (1990) est un roman foisonnant, baroque, à la fois sombre et chatoyant, à l'odeur de souffre et d'apocalypse, que l'on associe souvent au courant steampunk. Egypte, 1872. Assiégé par des visions obsédantes de l'enfer, David délire. Au même moment, en Angleterre, Gabriel orphelin placé chez les soeurs du manoir de Hudlestone, se découvre d'étranges pouvoirs. Un homme, un enfant... tous deux possédés, propulsés dans un univers peuplé de songes sataniques et d'anges déchus, où règne le sphinx et le démon-araigne... tandis qu'à Londres, les loups-garous veillent, sous les ordres de la superbe Mandorla. Elle fait enlever David et aide Gabriel à s'échapper de l'orphelinat dans l'espoir d'utiliser leur pouvoirs surnaturels pour détruire le monde. Un féroce combat s'engage entre les forces de l'ombre et les lumières de la raison, entre superstition et scepticisme. Gabriel, devenu ange crucifié, sauvera-t-il l'humanité ? Lycanthropie mais aussi pratiques occultes, spiritisime, archéologie, le roman de Stableford ratisse large, au point de faire un peu d'ombre aux garous du titre. Une référence malgré tout. Il s'agirait du premier tome d'une trilogie mais je ne connais pas les autres volumes.

Nadya de Pat Murphy (2000) mêle avec originalité lycanthropie, vieil Ouest et...homosexualité féminine (je vois déjà les mâles dresser leurs oreilles pointues !). Après que ses parents aient été tués par des chasseurs, Nadya, une "louve-garou", traverse le pays, seule, vers la Californie. En chemin, elle rencontre Elisabeth, une jeune femme elle aussi endeuillée qui faisait partie d'un convoi qui l'a lâchement abandonnée. Elles vivront une série d'aventures et noueront une relation passionnelle avant que le retour à la civilisation d'Elisabeth ne les sépare, laissant sa compagne rejoindre le soleil couchant. "I'm a poor lonesome werewolf"... Une approche intéressante du mythe mais on peut déplorer hélas pas mal de longueurs. Par contre, si les louves-garous veulent se pacser, je suis toujours prêt à soutenir leur cause.

De La meute hurlante de Serge Brussolo (2005), je ne peux livrer ici que la quatrième de couverture, ne l'ayant pas lu. Une épidémie de lycanthropie s'est abattue sur le monde et les loups-garous sont devenus indestructibles ; à tel point qu'ils sautent du haut des immeubles et arrachent les portières des voitures avec les dents. L'unique moyen de les supprimer ? Les tuer quand ils ont repris forme humaine. C'est le travail du ninja Ito Fuji, un exécuteur chargé de supprimer tous ceux qu'on soupçonne d'appartenir à la horde. Mais les choses se compliquent lorsqu'il contracte à son tour l'affreuse maladie et devient ce qu'en langage codé on surnomme un NightHowler... Dès lors, une seule solution s'offre à lui : rejoindre un groupe de loups-garous retranchés dans une clinique clandestine, où l'on essaye désespérément de découvrir un vaccin miraculeux. Les NightHowlers - monstres ou victimes, possédés ou mutants - luttent pour leur survie dans la jungle urbaine où règnent sans partage les prédateurs du futur. Beau programme tout de même, non ? Un roman chaudement recommandé par Bernard Pivot (puisque je vous le dis !).

Dans le troisième tome de la célèbre saga Harry Potter, Le prisonnier d'Azkaban (2007), nous faisons connaissance avec un loup-garou qui n'est autre qu'un des professeurs de l'école de Poudlard, Remus Lupin. Un garou en réalité plus pathétique qu'effrayant, désireux de s'intégrer parmi les humains et plutôt honteux de devoir porter le poids d'une telle malédiction. Il viendra d'ailleurs en aide à Harry et ses amis. Ce qui n'est pas le cas de Fenrir Greyback, un autre loup-garou bien plus inquiétant apparaissant dans le tome 5 qui, a contrario de Lupin, assume très bien sa férocité et son rejet de l'espèce humaine, allant même jusqu'à encourager ceux de son espèce à agrandir la meute par un prosélytisme à tout crin.

La célèbre série vampirique de Stephanie Meyer, Twilight (2005 pour le tome 1), qui connaît le succès que l'on sait, ne se limite pas aux saigneurs de la nuit. Mais ici, les loups-garous préfèrent l'appellation de "métamorphes" pour bien se différencier des garous traditionnels avec lesquels ils divergent quelque peu. D'origines amérindiennes, les "métamorphes" ne sont pas tenus d'attendre les apparitions sporadiques de l'astre lunaire pour se transformer et ils gardent leur conscience d'être humain. Ils disposent également d'une faculté télépathique mais qui ne fonctionnent qu'entre eux. De plus, même sous leur forme humaine, ils possèdent une force physique supérieur à celle d'un homme ordinaire.

Dans le tome 2 de la série d'urban fantasy Les Dossiers Dresden (Lune enragée, 2007) narrant les aventures du détective-magicien Harry Dresden, des victimes sont retrouvées déchiquetées par ce qui semble être un "gros chien". Il s'agit en réalité bien sûr de loups-garous. Un second opus qui, contrairement au premier, délaisse un peu le côté polar pour privilégier l'action. Classique et sans grandes surprises, certes, Lune enragée reste pourtant une lecture agréable qui ne manque pas de style et permet en outre de retrouver avec plaisir le personnage sympathique d'Harry Dresden.

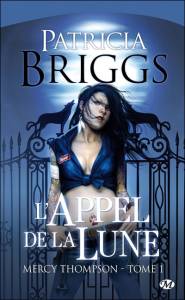

Dans la même mouvance Bit-Lit que les romans de Kelley Armstrong, L'appel de la lune (2008) et sa suite Les liens du sang (2009) de Patricia Briggs en reprennent la plupart des ingrédients et une volonté d'accumuler les péripéties sans temps morts. Affrontements entre créatures de tous bords, conflits hiérarchiques, vengeance, enlèvements, conspiration, difficultés à concilier sa double nature... suivez les aventures mouvementées de Mercédès Thompson - alias Mercy - la mécanicienne (et de ses amis tout aussi pittoresques) aussi à l'aise dans sa vie de Coyote-garou (faisons ici une petite entorse à ma déclaration dans l'introduction !) que dans le maniement de la clé de deux dans un monde où la présence des fae, garous et autres vampires commence à se dévoiler aux humains. Je préfère laisser Chaperon vous en parler mieux que je ne pourrais le faire et vous renvoient donc à ses chroniques.

Notons enfin une excellente nouvelle de Peter S. Beagle, Lila la louve garou dans le non moins remarquable recueil Le rhinocéros qui citait Nieztsche. Farell habite depuis quelques temps avec une jeune femme charmante à défaut d'être vraiment jolie mais qui souffre d'un petit défaut assez ennuyeux : elle se transforme en louve à chaque pleine lune, disparaissant alors dans New-York pour se nourrir pendant que son petit ami ronge son frein à attendre son retour. Rien d'étonnant à ce que Lila soit un peu névrosée et Farell dépassé. Mais lorsqu'un soir de printemps, la louve se retrouve en chaleur, attirant à elle tous les clébards du quartier, les vrais ennuis commencent vraiment... Comme pour les autres textes de l'ouvrage, l'auteur prend le risque de s'attaquer à un sujet rebattu du fantastique horrifique mais son traitement du thème est ici aussi sensiblement différent et plus subtil que bien d'autres histoires sur le même thème, interrogeant entre autres les rapports de couple.

La bande dessinée

Le cinéma

Le cinéma s'est très tôt intéressé au loup-garou puisqu'on nous trouvons déjà sa trace en 1913 dans un court-métrage de 18 minutes réalisé par un certain Henry Mc Rae et intitulé avec beaucoup d'originalité The Werewolf. Si vous ne l'avez jamais vu, n'en éprouvez aucune honte : ce doit être le cas de 99,99 % des habitants de cette planète. A cette époque, il convient de noter que le garou est muet. Ce n'est que bien plus tard que nous découvrirons avec émerveillement que non seulement il peut aussi grogner et hurler, mais avoir, lorsqu'il s'en donne la peine, cet inimitable phrasé aux sonorités harmonieuses de crooner qui charme tant les dames pour peu que la lumière soit éteinte.

Laissons un instant les mâles s'épouiller tranquillement après ces deux essais réussis pour nous intéresser maintenant à la gent féminine. Car nous avons le plaisir de trouver dès les années 40 une lycanthrope de charme dans La fille du loup-garou d'Henry Levin (1944) en la personne d'une gitane victime d'une énième malédiction. Cette petite série B à l'atmosphère envoûtante s'est manifestement inspiré du chef -d'oeuvre Cat people / La Féline de Jacques Tourneur (1942), bien qu'elle soit d'une qualité artistique nettement inférieur et d'un propos moins ambitieux, l'intention étant ici de proposer un film d'épouvante au premier degré sans s'encombrer d'un contenu psychanalytique et sexuel sous-jacent. Elle a au moins le bon goût de marcher sur les pas (et il s'agit de pattes de velours) de son illustre modèle en jouant sur la suggestion, l'ellipse, le hors-champ. Sa parenté avec le film de Tourneur est encore renforcée par une scène en particulier : celle où l'héroïne, filmée à hauteur des jambes, marche en faisant claquer ses talons hauts. Nous passons alors dans une transition à la fois visuelle et sonore et voyons les pattes d'une louve prendre la relève silencieusement. Procédé plus élégant que de montrer une femme porter un maquillage pelucheux du plus mauvais effet ou une technique de surimpression d'images aussi peu convaincante. Ce film fait toutefois figure d'exception et il faudra attendre plus d'un demi-siècle pour que le cinéma nous montre à nouveau des personnages féminins capables de se métamorphoser en louve.

En 1960, Terence Fischer réalise un nouveau classique pour la Hammer, La nuit du loup-garou. Dans le style flamboyant (et coloré) propre aux productions de la firme anglaise qui avait réussi à supplanter les studios américains, ce film se déroulant dans l'Espagne du XVIIIiè siècle raconte l'histoire tragique de Leon (Oliver Reed), naît d'un viol commis par un garou sur une servante sourde-muette (shocking !) Et même si on peut préciser à sa décharge que la bête croupissait dans un cachot et commençait à trouver le temps long, ce n'est certes pas une excuse. Recueilli par le professeur Alfredo Carido, le rejeton maudit ne tarde pas à constater sa lourde hérédité. Et même si, avec le temps, le maquillage apposé sur l'acteur Oliver Reed lui donne un peu l'apparence d'un Ewok d'un mètre soixante-dix, le film garde sa force émotionnelle, son lyrisme tragique et sa beauté plastique, au même titre que Le cauchemar de Dracula de 1958 du même réalisateur.

Mais au-delà de ce savoir-faire technique, ces deux films dénotent surtout d'une évolution dans le contexte des histoires racontées. Délaissant le passé et ses charmes surannés, ses aristocrates maudits battant la campagne sous la lune gibeuse, Dante et Landis optent tous deux pour un décor contemporain, urbain, réaliste et débarrassé de toutes scories romantiques. Hurlements nous entraîne ainsi d'emblée sur la piste de loups-garous vivant et traquant leur gibier au sein d'une mégalopole, puis dans un camp de vacances forestier où les lycanthropes se rassemblent en communauté (autrefois, le garou était souvent bien seul face à sa malédiction). A l'instar des vampires et à la même époque, le loup-garou dans Hurlements semble ne plus se considérer comme un paria mais revendique pleinement sa marginalité et sa sauvagerie. Et même si, de son côté, le protagoniste du Loup-garou de Londres est bien la victime d'une contamination par morsure subie et non désirée (et dans la plus pure tradition gothique : le jeune homme se fait attaquer en pleine campagne brumeuse lors d'un voyage au Pays de Galles), c'est cette fois l'approche mi-humoristique mi-sérieuse de John Landis qui montre sa modernité et sa provocation pour un film dont l'humour potache omniprésent contredit étrangement d'autres scènes plus effrayantes. Nous jetterons un voile pudique - que dis-je : un suaire à l'opacité miséricordieuse - sur les nombreuses séquelles de Hurlements (pas moins de cinq films) dont la qualité ne fait que décroître d'un film à l'autre, de même que des effets spéciaux de maquillage de plus en plus approximatifs. Jadis grand seigneur au poil fièrement dressé, les loups-garous de Hurlements ne sont plus que de vieilles carpettes élimées. Les hurlements de rire ont remplacés ceux de terreur.

Wolfen de Michael Radleigh (1982) est une autre belle réussite. Un film ambitieux, original et intelligent comme on aimerait en voir plus souvent dans le genre. Depuis quelques temps, des assassinats particulièrement sauvages sont commis à Manhattan. Les victimes sont retrouvées démembrées, décapitées, déchiquetées. Comme celles-ci sont en plus de bons contribuables (et pas seulement de simples marginaux dont personne ne se soucient) et que les deux dernières en date étaient un politicien et son épouse, les meurtres prennent une ampleur exceptionnel dans les médias. L'enquête est confiée à Dewey Wilson, un inspecteur de police au tempérament anticonformiste. Alors que les autorités penchent d'abord pour des meurtres rituels organisés par un groupuscule extrémiste, l'inspecteur Wilson est bientôt persuadé que les assassinats sont l'oeuvre de loups. Difficile à imaginer en plein New-York, d'autant que les attaques semblent motivées par des raisons bien humaines. Wilson ne tarde pas à s'intéresser à une petite communauté d'indiens travaillant sur les superstructures de la ville. Au fil de l'enquête, la rationnalité du policier fait peu à peu place à une surprenante hypothèse : et si les loups homicides étaient en réalité les réincarnations d'indiens se vengeant de l'homme blanc? Ce films ne se contente pas d'être d'une histoire pour amateurs de frissons et éclaire le spectateur sur la condition de la minorité ethnique américaine la plus méprisée et la plus spoliée : les Indiens, ainsi qu'un constat accablant de la misère sévissant dans certains quartiers du New-York de l'époque (voir les quartiers en ruines du Bronx au sein desquels se réfugient les "loups"). Ce n'est pas un hasard si la scène finale du film - impressionnante - se déroule en plein coeur de Wall Street, temple de l'économie capitaliste du wasp bon teint et des spéculateurs fonciers où les loups font irruption pour régler leurs comptes. Le film joue habilement sur le sentiment de culpabilité des blancs envers les natifs de l'Amérique et la revanche de ceux-ci par l'utilisation d'une magie qui se perd dans la nuit des temps. Esprits de la Nature contre esprit pragmatique et mercantile du wasp. Au-delà de ce discours social pertinent, Wolfen est aussi un film d'horreur très efficace, qui sait trouver un bon équilibre entre tension dramatique (les nombreuses scènes de chasse filmées en vision subjective infrarouge et au plus près du sol nous font partager les traques organisées par les garous) et scènes-chocs (dont une décapitation) mais en évitant toute surenchère gratuite. Si je devais vraiment avoir quelque chose à reprocher à ce film, ce serait quelques longueurs et répétitions, notamment dans ces fameuses scènes de traque, ce jeu du chat et de la souris (ou plutôt du loup et de l'homme) qui est parfois un peu lassant lorsqu'on s'est habitué au procédé. Mais cette petite réserve n'empêche pas Wolfen d'être un des meilleurs films sur le thème de la lycanthropie, tant par l'intelligence de son propos que par un suspense habilement mené.

1984 est une année placée sous le signe de l'élégance esthétique et de l'abandon des villes contemporaines pour un retour au passé. En témoigne deux films de bonne tenue et en tout cas visuellement soignés : La compagnie des loups de Neil Jordan et Ladyhawke, la femme de la nuit de Richard Donner. Le premier film est inspiré d'une nouvelle d'Angela Carter et revisite de manière adulte le Petit Chaperon Rouge. Rosaleen, une adolescente de 13 ans, rêve qu'elle habite dans un petit village au sein d'une sombre forêt. Sa grand-mère (Angela "Arabesque" Lansbury) lui raconte des histoires de loups-garous jusqu'à ce que la jeune fille se retrouve elle-même confrontée à une de ces créatures perfidement dissimulée sous l'apparence d'un séduisant chasseur auquel l'adolescente ne sera pas indifférente. Fable inquiétante sur la puberté et l'éveil du désir qui donne tout son sens à l'expression "elle a vu le loup", le film de Neil Jordan est une relecture intéressante du célèbre conte mais aussi et surtout une oeuvre visuellement fascinante avec ses décors de forêts sépulcrales et l'apparition anachronique d'une voiture des années 20 à bord de laquelle Rosaleen rencontre un Prince des Ténèbres incarné par l'acteur Terence Stamp. Quant à la séquence de transformation créée par Christopher Tucker (qui avait travaillé sur Elephant Man et La guerre du feu), même si elle a forcément vieilli comparé aux techniques actuelles, elle reste impressionante par sa violence et son souci d'en détailler chaque étape. On remarquera que contrairement à la plupart des films de garous qui préfèrent montrer une créature anthropomorphe bipède à l'apparence mi-homme mi-loup, on assiste ici à la métamorphose d'un homme en véritable loup quadrupède. Poétique et méticuleux mais aussi décoratif, La compagnie des loups reste cependant un film trop appliqué et trop froid qui dégage au final bien peu d'émotion. Résultat : si on peut saluer le travail sur la forme et l'intelligence du fond, il lui manque ce supplément d'âme qui aurait pu nous troubler et en faire un film vraiment mémorable. Il obtint tout de même le Prix spécial du Jury au Festival d'Avoriaz de 1985. Ladyhawke se situe un peu à part dans cette filmographie. Plus proche du merveilleux que du fantastique, cette fable moyen-âgeuse relate la tragédie d'un couple victime d'un maléfice qui les condamne à ne pouvoir se retrouver simultanément sous leur forme humaine, le chevalier Etienne Navarre (Rudger Hauer) devenant loup à chaque fois que sa bien-aimée (Michelle Pfeiffer) redevient femme et celle-ci se transformant en faucon lorsque son amant reprend forme humaine. Une bien belle idée. La malédiction sera finalement conjurée grâce aux efforts conjugés d'un vieux moine en partie responsable de leur malheur et d'un jeune voleur (Matthew Broderick) qui a gagné l'amitié du couple. La lycanthropie n'est toutefois pas le sujet principal de ce film mais seulement un des constituant d'une malédiction plus proche de celle que l'on trouve dans les vieilles légendes antiques ou arthuriennes.

La décennie suivante ne connaît pas un grand nombre de films notables mais un seul, sorti en 1994, suffit à combler l'amateur. Cette perle, c'est Wolf de Mike Nichols. Will Randall (Jack Nicholson), un homme d'une cinquantaine d"années travaillant pour une petite maison d'édition, se fait mordre un soir de pleine lune par un loup. Cet événement survient à un moment où son existence passe un cap critique : il est menacé de perdre son travail au profit d'un jeune arriviste et sa vie de couple n'est plus qu'une relation routinière Mais peu à peu, Randall constate des changements en lui : une plus grande vitalité, des sens surdéveloppés, une agressivité accrue, toutes choses qui vont l'aider à reprendre en main sa vie. Il lui apparaît de plus en plus évident que ses nouvelles capacités résultent de la morsure du loup. Mais il se pourrait bien qu'il y ait un prix à payer pour cette renaissance. Il semble que l'intention première de Mike Nichols - réalisateur bien éloigné du fantastique - était de proposer un film de loup-garou pour un public véritablement adulte, loin des productions formatées pour teenagers, et traité à la manière de n'importe quel autre film dramatique. Pour preuve : l'âge du personnage principal (la cinquantaine déclinante), le refus de toute scène de transformation spectaculaire (un maquillage discret y suffit amplement), de toute scène d'action, un contexte très réaliste (le petit monde de l'édition, ses tracasseries quotidiennes, le jeune opportuniste, l'épouse adultère, la pauvre fille riche). On pourrait presque dire que, le thème de la lycanthropie mis à part, Wolf est aussi - sinon plus - proche de la comédie de moeurs à l'américaine que du film d'épouvante. Et c'est dans cette amalgame des deux que se situe l'originalité et la profondeur du film. Car la motivation du film n'est pas tant de susciter l'angoisse que de s'emparer d'une thème fantastique jusqu'alors réduit à sa plus simple expression et d'en faire une métaphore sociale, à savoir l'histoire d'un cinquantenaire en bout de course, menacé dans son emploi, dans sa vie privée et même dans sa virilité. Mais aussi une critique de la société capitaliste et du monde du travail en particulier où règne le culte de la compétitivité, de la performance et du jeunisme triomphant. Le film illustre bien évidemment l'adage selon lequel "l'homme est un loup pour l'homme", surtout quand celui-ci atteint le stade critique de l'andropause. Pour toutes ces (bonnes) raisons, Wolf s'adresse prioritairement à un public plus mûr que les productions lycanthropiques habituelles. J'ajouterai qu'en plus de toutes ses qualités, ce film m'a agréablement surpris par la qualité de ses dialogues, souvent indigents dans les autres films du genre mais faisant preuve ici d'une belle causticité. La participation du grand romancier Jim Harrison au scénario n'y est sans doute pas étrangère. Enfin, Wolf possède une indéniable poésie, qui se détache dans certaines scènes visuelles à la beauté crépusculaire. La distribution est elle aussi remarquable. Outre un Nicholson parfait dans un rôle ambivalent d'homme à la fois vulnérable et carnassier, l'interprétation inquiétante mais aussi amusante d'un James Spader en jeune loup ambitieux et hypocrite et la beauté d'une Michelle Pfeiffer pour qui plus d'un loup-garou se damnerait (si ce n'était déjà fait) ajoute encore à sa réussite. Ais-je donc besoin de préciser que, de mon point de vue, Wolf est le meilleur film de garou vu depuis longtemps ?

En comparaison, Le loup-garou de Paris d'Anthony Waller (1997) renoue avec les poncifs habituels du film pop-corn et ne fait pas vraiment honneur à la ville lumière. En cause : une manière de traiter le mythe par-dessus la jambe, entre scènes gore et comique balourd. Hésitant entre deux registres ou voulant annexer les deux comme le fit jadis son brillant prédécesseur, le réalisateur rate l'un et l'autre. Au final : un film foutraque et anodin.

Dans Van Helsing de Stephen Sommers (2004), les loups-garous sont à nouveau relégués au rayon de sales bêtes sans cervelle (au mieux) et d'esclaves (au pire) des vampires et il faudra bien que cela cesse un jour, nom d'une balle en argent ! Méchamment asticotés par Igor, l'homme à tout faire de Frankenstein puis de Dracula (en voilà un qui mange à tous les rateliers !), précipités dans une rivière, pousuivis par un Van Helsing qui s'est fait pour la circonstance une coupe de cheveux à la Lorenzo Lamas, ils peuvent heureusement s'enorgueillir in-extrémis d'un très beau spécimen de super-loup-garou beau comme un camion qui n'est autre que Van Helsing himself lors d'un combat garou-vampire plus viril qu'un match de rugby des Old Black. Juste retour des choses, donc, dans ce film divertissant mais aussi abrutissant et boursouflé, qui enchaîne non-stop les scènes d'action et d'effets spéciaux comme si l'entertainement à l'américaine devait s'écrouler demain. Normal : c'est "Mr Momie" qui est aux manettes. Quant à l'interprétation, elle est souvent outrancière, notamment un Dracula théâtral et excessif qui ferait passer Bela Lugosi pour Bill Murray dans Lost in translation. Au rayon des accessoires, l'arbalète à répétition de Van Helsing est le cadeau de Noël idéal pour tous les apprentis chasseurs de vampires.

Que dire de Cursed de Wes Craven (2005) ? Une petite chanson peut-être ? "J'ai demandé à la lune, si ce film était pour moi, jugez de mon infortune, la lune s'est moquée de moi. Et comme je n'avais pas très fière allure, en sortant de mon cinéma, ruminant ma mésaventure, on ne m'y reprendra pas". A éviter, donc, sauf si vous êtes accroc à l'appétissante Christina Ricci, le coeur ayant ses raisons que la critique cinématographique ignore.

Assez inoffensif, Blood and chocolate de Katja Von Garnier (2007) évite au moins la surenchère et le grotesque, jouant même plutôt la carte d'une retenue que certains amateurs de chairs déchirées et de gueules dégoulinantes de sang pourraient trouver bien frustrante mais que les estomacs les plus sensibles et les coeurs d'artichauts apprécieront davantage. Autant dire que l'on est finalement plus proche de "chocolate" que de "blood". Gentillet et romantique, le film insiste surtout sur la relation amoureuse entre une louve-garou, Vivian, membre d'un clan vieux de cinq mille ans, et un jeune romancier vite intrigué par la belle mais qui ne tardera pas à se retrouver confronté aux membres d'une tribu peu désireuse de mélanger les races. Vivian, de son côté, doit faire un choix forcément déchirant : respecter les règles de la tradition ou convoler avec l'élu de son coeur. Choix artistique ou manque de moyens, les transformations se limitent à de sages transitions d'images homme/loup précédées par un halo lumineux. En fait, plutôt que les garous, c'est surtout la ville de Bucarest - lieu de l'action - qui est mise en valeur et change au moins agréablement des villes américaines ou d'Europe Occidentale. Trop sage, trop lisse, calibré pour le public ado, Blood and chocolate est un peu le Twilight lycanthropique mais en nettement plus confidentiel.

Dans la catégorie souvent vilipendée (justement, avouons-le) du "teen-movie" où la paresse scénaristique s'allie à une absence totale d'ambition dans le propos, Ginger snaps (2000) est plutôt une agréable exception. Ginger et Brigitte, deux soeurs très liées mais aux caractères opposés (la première est plus affirmée que sa cadette, plus introvertie) sont attaquées dans un parc un soir par une créature qui se révèlera être un loup-garou. C'est Ginger qui est victime de la traditionnelle morsure et, bien entendu, qui voit son apparence et sa nature se modifier peu à peu pour en faire une prédatrice. A tous les sens du terme car, au-delà de sa nouvelle nature garouesque, la jeune fille devient en même temps plus sensuelle et désirable. Cette situation crée forcément une rupture avec Brigitte qui, de son côté, tente de trouver le moyen de guérir sa soeur avec l'aide de Sam, un petit dealer. Mais comment accepter une guérison quand le "mal" devient aussi excitant, quand bien même le reste d'humanité de Ginger la pousse également au désespoir ? Si Wolf était une métaphore sur un adulte en proie au déclin physique et menacé dans sa position sociale, Ginger snaps en est une sur l'adolescence (la difficulté de trouver sa place, l'incompréhension avec les parents) et les tourments de la puberté, bref une sorte de "Wolf pour teenager" bien que le film respecte davantage les conventions du genre. On peut en tout cas saluer l'effort du réalisateur/scénariste de ne pas s'en tenir aux recettes habituelles du slasher qui accumulent les victimes et les scènes à effets spéciaux, faisant même parfois preuve de créativité dans la réalisation. Ginger snaps montre également que le fantastique reste souvent le meilleur moyen "imagé" pour évoquer des problèmes autant d'ordre intimes que sociaux sans tomber dans le pesant pensum. Le succès du film a amené deux suites, que je note simplement en passant, ne les ayant pas vu. Dans Ginger snaps 2, c'est au tour de Brigitte de subir la malédiction héritée de sa soeur, qu'elle tente de combattre avec l'aide d'une drogue censée retarder les transformations. Ginger snaps 3 est une préquelle, qui se situe donc avant le premier film. Je ne saurais dire, à l'heure actuelle, si ces deux films sont de qualité et infirmeraient la règle (presque) générale selon laquelle les suites sont toujours inférieures au premier du nom. A vous de voir...

Les séries TV

Toute série fantastique qui se respecte se doit de proposer au moins un épisode de garou. De fait, le loup-garou apparaît régulièrement dans ses séries, voir (plus rarement) bénéficie d'une série qui lui est entièrement consacré. Les références me manquent (ou ma mémoire me fait défaut) pour savoir si notre poilu préféré apparaît dans des séries classiques faisant office d'anthologies du genre, comme La quatrième dimension ou Au-delà du réel. Je reste également dans l'incertitude concernant les Histoires extraordinaires produites par Spielberg dans les années 80.

Parmis les séries véritablement lycanthropiques, citons tout d'abord La malédiction du loup-garou (Werewolf), une série datant de 1988 créée par Frank Lupo (un nom prédestiné ?) comptant un pilote de 90 minutes et 28 épisodes d'une demi-heure. Rien de vraiment mémorable dans cette errance répétitive où les trois protagonistes principaux passent leur temps à se (pour)suivre à la queue-leu-leu (le chasseur poursuit Corven qui poursuit Machin...). De plus, la courte durée de chaque épisode ne permet pas d'étoffer un tant soit peu les scénarios. Quant aux scènes de transformations, elles sont la plupart du temps filmées dans l'obscurité et sous la pluie, probablement pour bien dissimuler leurs imperfections. Heureusement que les garous ne sont pas du genre à s'enrhumer facilement. Que d'ennui...

Dans un registre tout autre, Le Loup-garou du campus (Big Wolf on Campus) est une série canadienne datant de 1999, créée par Chris Briggs et Peter Knight, et qui compte 65 épisodes d'une vingtaine de minutes. Je n'ai jamais eu le privilège (ou le malheur ?) de voir cette série. Donc, voici le pitch en quelques mots : le héros en est Tommy, un joueur de football américain mordu par un loup. Il fera équipe avec un certain Merton, le marginal du bahut très versé dans le gothique et tout ce qui touche au paranormal. Ensemble, ils combattront toutes sortes de créatures plutôt malintentionnées. Se joindra à eux Lori, une experte en arts martiaux. D'après mes sources (Wikipédia pour ne pas la nommer), il s'agirait d'une série parodique au ton décalé (je veux bien le croire) aux nombreuses références cinéphiliques.

Voici maintenant quelques apparitions garouesques dont je garde le souvenir :

Dans sa volonté de traiter de tous les thèmes du fantastique dans ses épisodes "loners" (hors conspiration alien, pour les familiers), la célèbre série X-Files montre les crocs dès la saison 1 (épisode 19 : Métamorphoses). Un épisode par ailleurs très classique où nos deux agents se rendent dans une réserve indienne où sévirait un garou qui dévorer le bétail des éleveurs des environs et plus si affinités. Evidemment, on a droit au discours alambiqué d'un vieil indien qui, entre deux bouffées de calumet, se gausse de l'esprit étroit des blancs. Et comme toujours, Mulder parvient très vite à la conclusion la plus évidente bien que la plus cornichonne pendant que Scully ricane gentiment avant de se retrouver enfermée avec le dit lycanthrope en pleine transformation. Heureusement, la cabane est mal éclairée et la bête plutôt fuyante. Grâce à l'art de la suggestion, le scepticisme de Scully reste intact mais la porte de la cabane est à remplacer. Classique, disais-je, mais l'ambiance est plutôt réussie.

Lors d'un épisode à l'ambiance particulièrement gothique de la nouvelle version de Dr Who qui se situe dans l'Angleterre du XIXiè siècle, plusieurs garous font le siège d'une demeure qui doit recevoir la visite de la reine en personne. God save the queen !

Dans Supernatural, il faudra patienter jusqu'à la saison 2 (épisode 17) pour voir les deux frères Winchester aux prises avec un loup-garou dans un épisode assez conventionnel qui débute par l'assassinat d'un avocat prétendument déchiqueté par un animal sauvage. Et pendant que Sam se charge d'assurer la protection de la secrétaire de l'homme de loi, c'est à Dean qu'incombe l'horreur... pardon... l'honneur de crapahuter dans les bois tout en sachant que le loup y est bien.

Quand un loup-garou, un vampire et un(e) fantôme cohabitent sous un même toit et se lient d'amitié (belle exemple de fraternité), cela donne Being human, une mini-série de 6 épisodes produite par la BBC en 2009 (un épisode pilote d'une heure avait été réalisé l'année précédente). Une incontestable réussite pour une série qui privilégie surtout la psychologie de personnages écartelés entre leur nature surnaturelle et leur besoin de s'intégrer à l'humanité (d'où le titre) mais également confrontés à une communauté de vampires bien mal disposée envers cette ligue contre-nature. John Mitchell, le vampire charismatique, George le lycanthrope tourmenté et Annie le fantôme cherchant à élucider les causes de sa mort brutale forment un trio aussi attachant que séduisant. George, celui des trois qui vit le plus mal sa condition, suscite la sympathie et la compassion, se révélant finalement le plus humain tout en nous offrant de forts belles scènes de transformation.

Conclusion

La seconde catégorie comprend des oeuvres de bonne qualité mais qui ne privilégient que l'aspect divertissant, ce qui n'est pas une tare en soit mais peut laisser une impression de trop peu à celui / celle qui en attendait plus. Nous retrouvons ici les oeuvres les plus nombreuses : de Plus noir que vous ne pensez de Williamson à Morsure de Kelley Armstrong pour les romans. Du Monstre de Londres de Stuart Walker à la saga Underworld pour le cinéma. En considérant mes propres critiques et celles des autres membres du forum de Psychovision, je remarque une constante dans les avis qui peut s'appliquer à ces oeuvres en particulier mais aussi à 90% de la fiction lycanthropique si on est conciliant. Elle pourrait se résumer en substance par un commentaire synthétique qui serait celui-ci : un roman / un film divertissant, honnête série B, bien rythmé, action très présente, sans prétention, agréable, spectaculaire, un bon moment en perspective mais ne vous attendez pas au roman/film du siècle. Voilà, en gros, le profil-type d'une oeuvre lycanthropique de base. Ni plus, ni moins. Et voilà aussi ses limites. Et ce que j'appelais, à la fin de mon introduction, "une approche primaire". Un adjectif qui finalement semble s'imposer lorsqu'il s'agit d'évoquer la part animal qui sommeille en l'homme. Peut-on parler des instincts primitifs de l'homme sans être fatalement primaire dans l'oeuvre que l'on conçoit est peut-être la question épineuse auquel doit faire face les écrivains et cinéastes qui aborde le thème du loup-garou ? Certains ont réussi à prolonger intelligemment la thématique redondante et prévisible homme / animal (culture contre nature) par des thèmes subsidiaires tels que la compétitivité économique comme la forme "civilisée" de compétition dans les sociétés animales (Wolf de Mike Nichols), la puberté (la trilogie Ginger snaps) ou encore le choc des cultures entre deux peuples si différents dans leurs rapport au monde (Wolfen de Michael Radleigh). Trois films qui ont leur place dans la première catégorie et qui ont toute mon estime par leur volonté d'aller au-delà d'une simple "histoire de loup-garou prêt à fondre sur la malheureuse pom-pom girl se promenant dans les bois pendant que le loup n'y est... ah si, tiens, il y est !". Mais, au fond, il se pourrait qu'à la question de savoir ce que nous attendons d'une histoire de loup-garou, la réponse soit justement "une simple série B bien saignante et sans prétention, divertissante, rythmée, etc...etc..." Dans ce cas, le profil comique autant que pathétique que je faisais du garou dans ma comparaison loup-garou / vampire n'est plus le constat tristounet d'un pauvre lupin superficiel qui manque vraiment trop de style. Qu'importe alors de savoir si le loup-garou suit une psychothérapie, se débat avec ses démons intérieurs, est bien intégré dans la société et fréquente ou non les grands stylistes. Les garouphiles s'en moquent peut-être tout autant. Il n'est pas question de snober les oeuvres de cette seconde catégorie "simplement divertissante" sous prétexte qu'elles ne font la plupart du temps qu'aligner péripéties et "victimes atrocement mutilées" (selon l'expression consacrée). Du reste, Plus noir que vous ne pensez reste encore mon roman lycanthropique préféré et je doute qu'on puisse pourtant y trouver la moindre trace de réflexions profondes sur l'homme, la société, l'animalité, et tout le tralala. Ce qui ne m'empêche pas non plus d'apprécier Wolf exactement pour ces raisons. Et je ne suis certainement pas le seul.

Il me reste à vous remercier pour votre patience. Et à souhaiter à ceux qui gardent une petite place au garou dans leur coeur de fantasticophile de nombreuses pleines lunes à venir. |

En l'absence de chef-d'oeuvre romanesque antérieur au XXiè siècle, nous commencerons donc par nous intéresser aux textes courts et nouvelles qui traitent du sujet avec des degrés divers de réussites. Comme il serait difficile d'énumérer toutes les nouvelles ayant été écrites sur le thème, je m'en tiendrai à trois anthologies qui ont l'avantage de proposer une belle variété de styles et d'époques, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans un ensemble cohérent.

En l'absence de chef-d'oeuvre romanesque antérieur au XXiè siècle, nous commencerons donc par nous intéresser aux textes courts et nouvelles qui traitent du sujet avec des degrés divers de réussites. Comme il serait difficile d'énumérer toutes les nouvelles ayant été écrites sur le thème, je m'en tiendrai à trois anthologies qui ont l'avantage de proposer une belle variété de styles et d'époques, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, dans un ensemble cohérent. Dans un décor rétro proche du polar à la Dashiell Hammett, qui aura toujours pour moi une saveur particulière, Plus noir que vous ne pensez montre la lycanthropie sous des formes multiples, Barbee étant capable de se transformer aussi bien en loup qu'en tigre à dents de sabre, en boa ou encore en... ptérodactyle. Cette approche permet de varier les scènes fantastiques sans trop se répéter, d'autant que la trame fonctionne, elle, sur un principe assez récurrent (l'élimination progressive de certains humains représentant une menace). De plus,Williamson aborde aussi la sorcellerie. Outre leur pouvoir de transformation, l'autre race possède en effet la faculté d'influer sur les événements, notamment grâce à un rituel proche du vaudou mais surtout en discernant les probabilités qui leur sont les plus profitables. Tout le roman baigne dans une ambiance de rêve éveillé, alternant les scènes diurnes où Barbee tente de se raccrocher à un quotidien rassurant, et les scènes nocturnes où il se laisse glisser dans un univers effrayant et troublant, laissant libre court à sa face sombre. Ecartelé entre deux mondes, il lui faudra faire un choix définitif.

Dans un décor rétro proche du polar à la Dashiell Hammett, qui aura toujours pour moi une saveur particulière, Plus noir que vous ne pensez montre la lycanthropie sous des formes multiples, Barbee étant capable de se transformer aussi bien en loup qu'en tigre à dents de sabre, en boa ou encore en... ptérodactyle. Cette approche permet de varier les scènes fantastiques sans trop se répéter, d'autant que la trame fonctionne, elle, sur un principe assez récurrent (l'élimination progressive de certains humains représentant une menace). De plus,Williamson aborde aussi la sorcellerie. Outre leur pouvoir de transformation, l'autre race possède en effet la faculté d'influer sur les événements, notamment grâce à un rituel proche du vaudou mais surtout en discernant les probabilités qui leur sont les plus profitables. Tout le roman baigne dans une ambiance de rêve éveillé, alternant les scènes diurnes où Barbee tente de se raccrocher à un quotidien rassurant, et les scènes nocturnes où il se laisse glisser dans un univers effrayant et troublant, laissant libre court à sa face sombre. Ecartelé entre deux mondes, il lui faudra faire un choix définitif. Plus inspiré,

Plus inspiré,  Morsure

Morsure Si le mythe compte un nombre relativement restreint d'oeuvres littéraires, que dire alors du sort que lui réserve le neuvième art ? Peu d'albums à ma connaissance ont fait du loup-garou le sujet et le personnage exclusif de leur histoire, préférant plutôt l'insérer parmi d'autres créatures du bestiaire fantastique. Une des rares séries de la BD franco-belge à traiter du thème du début à la fin est Garous de Defali et Gaudin. Malédiction ancestrale, atmosphère gothique, hémoglobine et nombreuses scènes d'action : des ingrédients classiques pour une série plaisante qui ne déçoit pas l'amateur et tire le meilleur parti d'un matériau somme toute limité. Le troisième tome, un huis-clos oppressant, est le meilleur de la série et peut de surcroît se lire indépendamment des autres. On notera les belles couvertures, qui ne sont pas de Defali mais de Civiello. Une info de dernière minute : le tome 5 est sorti. Très différente, Rogon Le Leu de Convard (scénario) et Chabert (dessin) est une série qui se situe dans une Bretagne qui vit une période charnière de son histoire, où s'oppose l'héritage païen des anciens Celtes et les débuts d'une christianisation cherchant à détruire ce peuple des forêts vivant en harmonie avec la nature et capables de se métamorphoser en animaux, sous la tutelle d'un Merlin endormi mais encore agissant. Rogon le Leu, personnage énigmatique constamment recouvert d'une peau de loup et susceptible d'en prendre véritablement la forme, promène sa silhouette dans des décors brumeux, volontairement stylisés par le dessinateur qui crée une atmosphère poétique et contemplative. Une jolie réussite (les deux premiers tomes surtout) mais dont il faut savoir apprécier les partis-pris graphiques et surtout la lenteur des scénarios. Belles à croquer de Richard Corben est tout sauf poétique. Ce recueil d'histoires courtes privilégie plutôt l'humour caustique, l'ironie, le mordant de rigueur pour un tel sujet. Amusant mais limité et anecdotique. Pour amateurs affamés de garous ou de Richard Corben. Pauline et les loups-garous, qui raconte la cavale d'un couple sur les routes, est un one-shot atypique et un polar/road-movie glissant de manière incongrue vers le fantastique avec la rencontre de loups-garous motards (il faut bien être de son temps !). Curieux et en fin de compte assez peu "garouesque" malgré son titre. Dans l'excellent comics

Si le mythe compte un nombre relativement restreint d'oeuvres littéraires, que dire alors du sort que lui réserve le neuvième art ? Peu d'albums à ma connaissance ont fait du loup-garou le sujet et le personnage exclusif de leur histoire, préférant plutôt l'insérer parmi d'autres créatures du bestiaire fantastique. Une des rares séries de la BD franco-belge à traiter du thème du début à la fin est Garous de Defali et Gaudin. Malédiction ancestrale, atmosphère gothique, hémoglobine et nombreuses scènes d'action : des ingrédients classiques pour une série plaisante qui ne déçoit pas l'amateur et tire le meilleur parti d'un matériau somme toute limité. Le troisième tome, un huis-clos oppressant, est le meilleur de la série et peut de surcroît se lire indépendamment des autres. On notera les belles couvertures, qui ne sont pas de Defali mais de Civiello. Une info de dernière minute : le tome 5 est sorti. Très différente, Rogon Le Leu de Convard (scénario) et Chabert (dessin) est une série qui se situe dans une Bretagne qui vit une période charnière de son histoire, où s'oppose l'héritage païen des anciens Celtes et les débuts d'une christianisation cherchant à détruire ce peuple des forêts vivant en harmonie avec la nature et capables de se métamorphoser en animaux, sous la tutelle d'un Merlin endormi mais encore agissant. Rogon le Leu, personnage énigmatique constamment recouvert d'une peau de loup et susceptible d'en prendre véritablement la forme, promène sa silhouette dans des décors brumeux, volontairement stylisés par le dessinateur qui crée une atmosphère poétique et contemplative. Une jolie réussite (les deux premiers tomes surtout) mais dont il faut savoir apprécier les partis-pris graphiques et surtout la lenteur des scénarios. Belles à croquer de Richard Corben est tout sauf poétique. Ce recueil d'histoires courtes privilégie plutôt l'humour caustique, l'ironie, le mordant de rigueur pour un tel sujet. Amusant mais limité et anecdotique. Pour amateurs affamés de garous ou de Richard Corben. Pauline et les loups-garous, qui raconte la cavale d'un couple sur les routes, est un one-shot atypique et un polar/road-movie glissant de manière incongrue vers le fantastique avec la rencontre de loups-garous motards (il faut bien être de son temps !). Curieux et en fin de compte assez peu "garouesque" malgré son titre. Dans l'excellent comics  C'est toutefois en 1935 que le mythe déchire l'écran noir de nos nuits blanches avec Le monstre de Londres de Stuart Walker, un excellent film, bien réalisé et techniquement soigné, produit par une Universal qui verra ainsi grandir son bestiaire de créatures peu recommandables (wanted : Dracula, Frankenstein, La momie, L'homme invisible). Le film nous raconte le drame vécu par le botaniste Glendon qui, lors d'un voyage au Tibet, se fait mordre par une créature qui, contrairement à ce que l'on pouvait s'attendre, n'est pas le Migou (appelé aussi Yéti) mais un garou. Ne nous laissons pas duper par le hasard de la rime : le Migou est régularisé et syndiqué, le garou n'est ici qu'un clandestin sans papiers. Peu importe d'ailleurs pour notre infortuné botaniste : rentré à Londres, celui-ci ne tarde pas à ressentir une furieuse envie de tuer les passants les nuits de pleine lune. La nature (ou plutôt le scénariste) faisant bien les choses, une plante baptisée du doux nom de mariphasa se révèle un antidote acceptable. Mais voilà que les événements se compliquent quand un second loup-garou cherche à s'emparer de la salutaire plante. Notre lycanthrope est ici incarné par Henry Hull, qui a laissé moins de traces dans la mémoire du cinéphile que Lon Chaney Jr qui incarnera lui aussi un loup-garou croquignolet dans Le loup-garou (The Werewolf) de 1941, réalisé par George Waggner. Un autre grand classique et j'aurais sans doute pu vous en dire bien des choses ébouriffantes si seulement je l'avais vu. Un remake, The Wolfman, devrait sortir en novembre 2009, réalisé par Joe Johnston, avec Benicio Del Toro (dans le rôle principal) et Anthony Hopkins.

C'est toutefois en 1935 que le mythe déchire l'écran noir de nos nuits blanches avec Le monstre de Londres de Stuart Walker, un excellent film, bien réalisé et techniquement soigné, produit par une Universal qui verra ainsi grandir son bestiaire de créatures peu recommandables (wanted : Dracula, Frankenstein, La momie, L'homme invisible). Le film nous raconte le drame vécu par le botaniste Glendon qui, lors d'un voyage au Tibet, se fait mordre par une créature qui, contrairement à ce que l'on pouvait s'attendre, n'est pas le Migou (appelé aussi Yéti) mais un garou. Ne nous laissons pas duper par le hasard de la rime : le Migou est régularisé et syndiqué, le garou n'est ici qu'un clandestin sans papiers. Peu importe d'ailleurs pour notre infortuné botaniste : rentré à Londres, celui-ci ne tarde pas à ressentir une furieuse envie de tuer les passants les nuits de pleine lune. La nature (ou plutôt le scénariste) faisant bien les choses, une plante baptisée du doux nom de mariphasa se révèle un antidote acceptable. Mais voilà que les événements se compliquent quand un second loup-garou cherche à s'emparer de la salutaire plante. Notre lycanthrope est ici incarné par Henry Hull, qui a laissé moins de traces dans la mémoire du cinéphile que Lon Chaney Jr qui incarnera lui aussi un loup-garou croquignolet dans Le loup-garou (The Werewolf) de 1941, réalisé par George Waggner. Un autre grand classique et j'aurais sans doute pu vous en dire bien des choses ébouriffantes si seulement je l'avais vu. Un remake, The Wolfman, devrait sortir en novembre 2009, réalisé par Joe Johnston, avec Benicio Del Toro (dans le rôle principal) et Anthony Hopkins. La transition est brutale mais, préférant vous éviter une énumération aussi fastidieuse qu'anecdotique de quelques nanars toujours possibles, n'hésitons pas à faire un bond de vingt ans dans le futur. "Les années 80 commencent" chantait alors Michel Jonasz et, pour le garou, elles commençaient plutôt bien. Une décennie riche en films de qualité et dont nous pouvons avancer que les grands progrès en matière d'effets spéciaux ne sont pas étrangers à ce revival ainsi qu'une volonté de moderniser le mythe. Dorénavant, il n'est plus question de se contenter de hors-champ et de parti-pris esthétiques palliant des trucages trop rudimentaires. Même si je ne suis pas certain que nous ayons gagné au change (du moins pour certains films), il faut se rendre à l'évidence et être de son temps : le public contemporain tient désormais à voir autant que possible les métamorphoses. Ainsi que toute la violence des attaques. En ce début de décennie, deux films vont satisfaire ces exigences, même si leur traitement scénaristique du mythe est très différent : Hurlements de Joe Dante (1980) et Le loup-garou de Londres de John Landis (1981). Pour l'époque, les scènes de métamorphoses montrées dans ces films sont mémorables, particulièrement celles du film de Landis où nous assistons, en pleine lumière, à la transformation étapes par étapes du malheureux David Kessler, créée de manière artisanale (les images de synthèse n'existaient pas encore, les enfants !) par un génie des effets spéciaux de maquillage : Rick Baker.

La transition est brutale mais, préférant vous éviter une énumération aussi fastidieuse qu'anecdotique de quelques nanars toujours possibles, n'hésitons pas à faire un bond de vingt ans dans le futur. "Les années 80 commencent" chantait alors Michel Jonasz et, pour le garou, elles commençaient plutôt bien. Une décennie riche en films de qualité et dont nous pouvons avancer que les grands progrès en matière d'effets spéciaux ne sont pas étrangers à ce revival ainsi qu'une volonté de moderniser le mythe. Dorénavant, il n'est plus question de se contenter de hors-champ et de parti-pris esthétiques palliant des trucages trop rudimentaires. Même si je ne suis pas certain que nous ayons gagné au change (du moins pour certains films), il faut se rendre à l'évidence et être de son temps : le public contemporain tient désormais à voir autant que possible les métamorphoses. Ainsi que toute la violence des attaques. En ce début de décennie, deux films vont satisfaire ces exigences, même si leur traitement scénaristique du mythe est très différent : Hurlements de Joe Dante (1980) et Le loup-garou de Londres de John Landis (1981). Pour l'époque, les scènes de métamorphoses montrées dans ces films sont mémorables, particulièrement celles du film de Landis où nous assistons, en pleine lumière, à la transformation étapes par étapes du malheureux David Kessler, créée de manière artisanale (les images de synthèse n'existaient pas encore, les enfants !) par un génie des effets spéciaux de maquillage : Rick Baker.

La suite sera, hélas, moins glorieuse et même si je me suis promis de ne pas insister sur les nombreux nanars (il ne faut pas réveiller le nanar qui dort), je ne résiste pas à en mentionner quelques-uns de cette décennie qui, loin d'être relégués à une sortie discrète en vidéo, ont bien connu les honneurs d'une sortie en salles en un temps où les distributeurs n'avaient peur de rien. Teen Wolf de Rod Daniel (1985) a tout de même l'honnêteté d'annoncer la couleur : c'est une comédie. Je préciserai même : une comédie de lycée. Je préciserais même davantage encore : une comédie de lycée sur le basket. Avec un tel postulat, avouons que même Stanley Kubrick aurait eu du mal à en faire un chef-d'oeuvre. Ce film-gag raconte donc l'histoire d'un ado apparemment comme les autres (Michael J. Fox, qui cachetonne en attendant qu'une certaine DeLorean bidouillée passe dans sa vie la même année) qui découvre un jour être le rejeton d'une famille de loups-garous. Devenu garou lui-même, il développe de grandes aptitudes pour le basket jusqu'à faire passer Michael Jordan pour un intellectuel unijambiste. Loin d'être poilante mais concédons-le : il fallait oser. Moins rigolo et ayant même l'ambition de nous faire peur comme son titre nous l'indique sans ambiguité, Peur bleue de Daniel Attas (1985) est l'adaptation d'un médiocre roman de Stephen King que j'ai déjà évoqué. Coïncidence inouïe : le réalisateur en fait aussi un film médiocre ! Au fond, il y a une certaine cohérence là-dedans. Bref, après le péril jaune, la menace rouge et devançant de peu le grand bleu, le film d'Attas n'a pas la classe hélas c'est là qu'est l'os ! Contrairement à l'année précédente, 1985 ne restera pas dans les annales lycanthropiques.

La suite sera, hélas, moins glorieuse et même si je me suis promis de ne pas insister sur les nombreux nanars (il ne faut pas réveiller le nanar qui dort), je ne résiste pas à en mentionner quelques-uns de cette décennie qui, loin d'être relégués à une sortie discrète en vidéo, ont bien connu les honneurs d'une sortie en salles en un temps où les distributeurs n'avaient peur de rien. Teen Wolf de Rod Daniel (1985) a tout de même l'honnêteté d'annoncer la couleur : c'est une comédie. Je préciserai même : une comédie de lycée. Je préciserais même davantage encore : une comédie de lycée sur le basket. Avec un tel postulat, avouons que même Stanley Kubrick aurait eu du mal à en faire un chef-d'oeuvre. Ce film-gag raconte donc l'histoire d'un ado apparemment comme les autres (Michael J. Fox, qui cachetonne en attendant qu'une certaine DeLorean bidouillée passe dans sa vie la même année) qui découvre un jour être le rejeton d'une famille de loups-garous. Devenu garou lui-même, il développe de grandes aptitudes pour le basket jusqu'à faire passer Michael Jordan pour un intellectuel unijambiste. Loin d'être poilante mais concédons-le : il fallait oser. Moins rigolo et ayant même l'ambition de nous faire peur comme son titre nous l'indique sans ambiguité, Peur bleue de Daniel Attas (1985) est l'adaptation d'un médiocre roman de Stephen King que j'ai déjà évoqué. Coïncidence inouïe : le réalisateur en fait aussi un film médiocre ! Au fond, il y a une certaine cohérence là-dedans. Bref, après le péril jaune, la menace rouge et devançant de peu le grand bleu, le film d'Attas n'a pas la classe hélas c'est là qu'est l'os ! Contrairement à l'année précédente, 1985 ne restera pas dans les annales lycanthropiques. L'année 2002 reste, dans l'ensemble, un cru assez satisfaisant avec principalement deux films de garous pleins de bruit et de fureur : Underworld et Dog Soldiers. Commençons par le second (pourquoi ? parce que). Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dog Soldiers ne fait pas dans la dentelle. Voici un film brut de décoffrage, franc du collier, qui relèguent les souffrances de certains garous exprimant leur spleen dans la catégorie des amis-Pierrot-de-la-lune-chichiteuse. Plutôt à l'aise dans leur fourrure, les loups-garous de Dog Soldiers font le siège d'une bicoque au sein d'une forêt sombre et profonde d'un pays de l'Est. Dans la bicoque, un groupe d'humains qui vont passer toute la partie du film à tenter de repousser les enragés du dehors. Malgré son scénario minimaliste, le film retient l'attention par son culot et son déchaînement permanent. Barbare, gore et méchant, entre Délivrance de John Boorman (vive la nature !) et Assaut de John Carpenter, le film de Neil Marshall prend aux tripes avec son approche frontal du mythe dans sa version revival et ce n'est pas un vain mot : la scène anthologique d'un homme éventré par un des garous et dont les viscères sont retenus avec les moyens du bord, c'est à dire de la... colle forte (!) montre bien le climat de folie régnant dans ce film bien éloigné des subtilités psychologiques d'un Wolf mais très réussi dans le genre. La trilogie Underworld (Underworld - 2002 et Underworld Evolution - 2004 de Len Wiseman, Underworld 3 : le soulèvement des lycans - 2008 de Patrick Tatopoulos) semble illustrer la comparaison que je faisais dans l'introduction de ce dossier et raviver le vieil antagonisme entre les deux figures emblématiques du fantastique. Et cette fois, c'est la guerre ouverte et déclarée ! Quand les vampires et les lycans (c'est plus classieux que de dire "loups-garous") se combattent à coups de flingues, d'armes blanches et d'acrobaties "matrixiennes" dans un cadre à la fois néo-gothique et moyen-âgeux (pour les flash-backs et le troisième film), cela nous donne un honnête divertissement en 3 actes (bientôt 4 ?) aux effets spéciaux souvent impressionnants qui, sans être follement subtil ou original, dégage au moins un vrai souffle épique. L'idée de l'hybridation vampire-lycan est aussi bienvenue. Dommage que les dialogues d'une sécheresse rare marquent aussi peu l'esprit, que les scénarios des deux premiers films soient parfois confus et demandent auprès du spectateur de bien connaître tous les éléments de l'intrigue (il est fortement recommandé d'avoir clairement en tête les événements du premier avant de voir le second, sous peine d'être complètement paumé). Mais la franchise a au moins le mérite d'être généreuse en loups-garous en veux-tu-en-voilà et en fait même des créatures qui, par leur asservissement et leur volonté de s'affranchir des prétentieux vampires, inspire davantage la sympathie. A ce sujet, Underworld 3 : le soulèvement des lycans et le personnage de libérateur Lucian n'est pas s'en faire penser à un Spartacus lycanthropique. Ce qui me fait penser que, de son côté, Victor est presque aussi marrant que Laurence Olivier en Crassus. Presque.

L'année 2002 reste, dans l'ensemble, un cru assez satisfaisant avec principalement deux films de garous pleins de bruit et de fureur : Underworld et Dog Soldiers. Commençons par le second (pourquoi ? parce que). Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dog Soldiers ne fait pas dans la dentelle. Voici un film brut de décoffrage, franc du collier, qui relèguent les souffrances de certains garous exprimant leur spleen dans la catégorie des amis-Pierrot-de-la-lune-chichiteuse. Plutôt à l'aise dans leur fourrure, les loups-garous de Dog Soldiers font le siège d'une bicoque au sein d'une forêt sombre et profonde d'un pays de l'Est. Dans la bicoque, un groupe d'humains qui vont passer toute la partie du film à tenter de repousser les enragés du dehors. Malgré son scénario minimaliste, le film retient l'attention par son culot et son déchaînement permanent. Barbare, gore et méchant, entre Délivrance de John Boorman (vive la nature !) et Assaut de John Carpenter, le film de Neil Marshall prend aux tripes avec son approche frontal du mythe dans sa version revival et ce n'est pas un vain mot : la scène anthologique d'un homme éventré par un des garous et dont les viscères sont retenus avec les moyens du bord, c'est à dire de la... colle forte (!) montre bien le climat de folie régnant dans ce film bien éloigné des subtilités psychologiques d'un Wolf mais très réussi dans le genre. La trilogie Underworld (Underworld - 2002 et Underworld Evolution - 2004 de Len Wiseman, Underworld 3 : le soulèvement des lycans - 2008 de Patrick Tatopoulos) semble illustrer la comparaison que je faisais dans l'introduction de ce dossier et raviver le vieil antagonisme entre les deux figures emblématiques du fantastique. Et cette fois, c'est la guerre ouverte et déclarée ! Quand les vampires et les lycans (c'est plus classieux que de dire "loups-garous") se combattent à coups de flingues, d'armes blanches et d'acrobaties "matrixiennes" dans un cadre à la fois néo-gothique et moyen-âgeux (pour les flash-backs et le troisième film), cela nous donne un honnête divertissement en 3 actes (bientôt 4 ?) aux effets spéciaux souvent impressionnants qui, sans être follement subtil ou original, dégage au moins un vrai souffle épique. L'idée de l'hybridation vampire-lycan est aussi bienvenue. Dommage que les dialogues d'une sécheresse rare marquent aussi peu l'esprit, que les scénarios des deux premiers films soient parfois confus et demandent auprès du spectateur de bien connaître tous les éléments de l'intrigue (il est fortement recommandé d'avoir clairement en tête les événements du premier avant de voir le second, sous peine d'être complètement paumé). Mais la franchise a au moins le mérite d'être généreuse en loups-garous en veux-tu-en-voilà et en fait même des créatures qui, par leur asservissement et leur volonté de s'affranchir des prétentieux vampires, inspire davantage la sympathie. A ce sujet, Underworld 3 : le soulèvement des lycans et le personnage de libérateur Lucian n'est pas s'en faire penser à un Spartacus lycanthropique. Ce qui me fait penser que, de son côté, Victor est presque aussi marrant que Laurence Olivier en Crassus. Presque. Bien que je ne l'ai pas vu, Skinwalkers de Jim Isaac (2005) semble à peine plus encourageant si j'en crois certaines critiques que j'ai lues ici et là. Dans le doute, je me contenterai simplement d'en noter le pitsch. Deux gangs de loups-garous sont informés par la lune qu'une ancienne prophétie va bientôt se réaliser. Un jeune garçon nommé Timothy, qui va bientôt fêter ses 13 ans, n'est pas au courant que cet anniversaire marquera sa transformation. Timothy a été élevé par sa mère, Rachel, sa grand-mère, son oncle Jonas, sa cousin Katherine et le petit ami de celle-ci, Adam. Rachel et son fils ne savent pas que le reste des membres de la famille sont de bons loups-garous qui veillent sur Timothy depuis sa naissance. Timothy, né d'une union entre des membres des deux gangs de loups-garous, déterminera le destin de la famille: Varek, Zo et Sonya, leaders du gang opposé qui célèbrent leur condition et leur soif de sang, sont prêts à tuer pour préserver leur vie, et déterminés à trouver Timothy, qu'ils considèrent comme un des leurs. (source : Allo ciné).