| Les grandes tragédies dans le western européen |

| Écrit par Mallox |

|

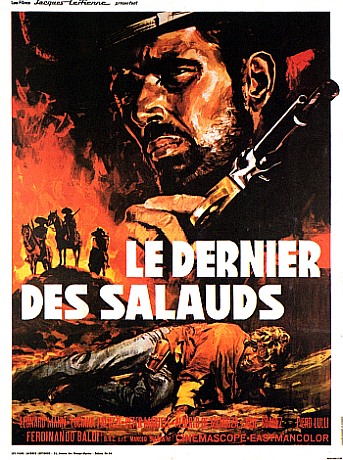

Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette tragédie ?

(C'est parti pour un tour d'horizon sur la tragédie classique dans le western européen. Reprise du texte que l'on trouve dans le mediabook Le Retour de Ringo chez Artus Films...)

Le terme "tragédie grecque" est souvent utilisé de manière générique tant il est vrai que le théâtre classique grec est une des sources majeures de la culture occidentale, voire même de toutes les cultures.

Bien entendu, ces éléments qui sont intégrés dans la culture au sens le plus général évoquent largement ce que le western contient de manière intrinsèque. La tragédie renvoie de façon évidente au film noir mais il y a dans la tragédie grecque une unité de lieu qui, à l'instar du western, le confine et le communautarise. Certes, l'Ouest américain du 19ème et du début du 20ème siècle n'est pas le seul territoire à pouvoir prétendre être le siège d'un théâtre à ciel ouvert. Même sa conquête et les batailles menées sur son sol jouissent d'accessoires reconnaissables entre mille. Les pièces de l'Antiquité étaient d'ailleurs campées principalement par des hommes (lesquels jouaient même le rôle des femmes) dotés de masques et d'attributs guerriers, ce que le western, via la panoplie du cow-boy évoque ; le chapeau se substitue au masque et le pistolet, à la massue, l'épée ou bien à l'arc. Encore que cette dernière arme puisse être assimilée à un autre protagoniste du genre : l'Amérindien.

Le western américain s'est donc inspiré de ce bagage culturel pour créer sa propre mythologie, notamment grâce aux pionniers du genre comme John Ford. Ce recyclage est encore plus évident dans le western européen où il y est plus marqué, parfois-même outrancier et baroque.

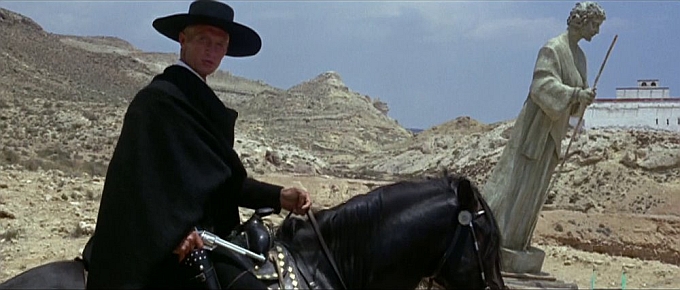

À ce sujet et avec diligence, il est intéressant de noter que Pier Paolo Pasolini a vite montré un intérêt pour ce genre au point de participer au scénario de Requiescant – Tel était son nom (Requiescant, 1967) de Carlo Lizzani. Ce n'est pas par hasard si l'écrivain, poète, et réalisateur s'y octroie le rôle d'un prêtre révolutionnaire et si, la même année, il adapte Œdipe roi dans lequel il conserve la même vocation. Le phénomène n'est d'ailleurs pas unidirectionnel puisque peu après la production de cette adaptation de Sophocle, Giuseppe Ruzzolini, directeur de la photographie pour Pasolini, se retrouve impliqué dans la production de westerns spaghetti tels qu'Il était une fois... la révolution (Giù la Testa, 1971) et Mon nom est personne (Il Mio Nome è Nessuno, 1973) ; par ailleurs dans ses adaptations suivantes des tragédies grecques, la vision de Pasolini sera contaminée par les conventions du western, fait que l'on retrouve de façon flagrante dans Médée (Medea, 1969). Cette illustration très personnelle d'Euripide défie d'ailleurs cette même tragédie grecque et la transforme en un western aride et barbare, renvoyant de manière symbolique l'hellénisme originel aux thèmes de l'infanticide et de la vengeance. Quant à Requiescant, le personnage éponyme a assisté très jeune au meurtre de son père. Une fois devenu adulte, il cherche à le venger. Cependant il n'a jamais appris à tenir une arme mais une force divine paraît veiller sur lui en permanence : lorsqu'il tombe dans une embuscade, la balle censée le tuer finit sa course dans la bible qu'il porte contre son cœur. Grâce à cette présence divine impalpable mais prégnante, Requiescant est sans doute le western italien qui intègre le mieux l'esprit des tragédies d'Eschyle à la gloire de Dionysos.

La tragédie grecque comporte d'autres auteurs notables. En prenant la liberté de remonter avant la période classique et donc avant l'invention du théâtre stricto sensu, il est impossible de ne pas évoquer Homère.

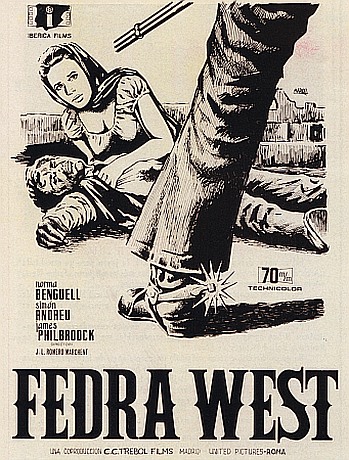

Pas de pardon, je tue (Tragedia al Sol, 1968) est également une adaptation distanciée du célèbre mythe de Phèdre initié par Euripide dans Hippolyte porte-couronne avant les relectures d'un Sénèque ou d'un Racine. Réalisé par l'Espagnol Joaquín Luis Romero Marchent, initiateur du western européen, on y retrouve le même trio œdipien, déplacé de la Crète et d'Athènes dans un Almeria westernien. Conforme à la mythologie, Fedra (Norma Bengell), seconde femme de Don Ramon, riche propriétaire terrien, éprouve un amour criminel pour Stuart (Simón Andreu), son beau-fils, le fameux Hippolyte imaginé par Euripide.

Mais c'est aussi et surtout de manière plus classique que les principales thématiques du drame antique éclatent dans le western spaghetti :

Mais la mort annoncée tout autant que la religiosité comme écho des dieux de l'antiquité sont le plus souvent illustrées de manière symbolique. Ainsi, outre les villes fantômes, les cercueils prennent une place régulière dans le décor, quand ce n'est pas dans l'action-même comme dans Django (1966) ou Le Jour de la haine (Per 100, 000 Dollari Ti Ammazzo, 1967). Il en va de même pour les croix, lesquelles jonchent les espaces tandis que les crucifixions des héros s'y font récurrentes.

Dans Tire encore si tu peux (Se Sei Vivo, Spara, 1966) de Giulio Questi, Tomas Milian se substitue au Christ martyr et se fait crucifier alors que dans Le Mercenaire (Il Mercenario, 1968), "Le Pollack", personnage campé par Franco Nero, subit le même sort sauf qu'il y est sauvé par douze révolutionnaires mexicains, en somme, ses douze apôtres ! N'oublions pas la crucifixion du même Franco Nero, figure tout à la fois messianique, christique et mystique dans Keoma (Keoma il Vendicatore, 1976), pure tragédie classique poussée à son paroxysme. Comme dans la plupart des westerns d'Enzo G. Castellari, la guerre de Sécession dont le héros revient se substitue à la guerre de Troie – 7 Winchester pour un massacre (7 Winchester per un Massacro, 1967), Tuez-les tous... et revenez seul ! (Ammazzali Tutti e Torna Solo, 1968) –, un retour de la guerre civile qui tient presque du pèlerinage au sein du western italien. Dans Keoma, les apparitions surnaturelles d'une vieille femme accentuent l'aspect funeste de l'œuvre puisqu'elles y personnifient la Mort. On peut du coup y déceler une véritable influence de la tragédie romaine qui, comme évoqué avant, a intégré des éléments fantastiques aux récits de la Grèce antique.

Quant aux titres des films, ils sont souvent évocateurs de ces symbolismes : Django, prépare ton cercueil (Preparati la Bara!, 1968) ; Avec Django, la mort est là (Joko Invoca Dio... e Muori, 1968) ; Bonnes funérailles, amis, Sartana paiera (Buon Funerale Amigos!... Paga Sartana, 1970) ; Django arrive, préparez vos cercueils (C'è Sartana... Vendi la Pistola e Comprati la Bara, 1970) ; La Vengeance de Dieu (Il Venditore di Morte, 1971) ou bien encore Priez les morts, tuez les vivants (Prega il Morto e Ammazza il Vivo, 1971), ces derniers associant directement un acte rituel religieux à la mort annoncée.

Pour finir sur les citations et autres illustrations détournées de la tragédie grecque, il suffit de regarder les endroits investis pour les finals d'œuvres telles que Le Bon, la Brute et le Truand (Il Buono, il Brutto, il Cattivo, 1966), Le Mercenaire ou Les 4 desperados (Los Desesperados, 1969) : ils ne sont pas sans évoquer le fameux théâtre d'Epidaure où se jouaient jadis ces tragédies ; un lieu considéré comme le plus accompli de la Grèce antique. Dans le film de Leone, l'ironie voudrait même que son cadre, un cimetière, signifie la fin des mythes puisque les spectateurs n'y sont dès lors plus que des tombes.

C'est à La Renaissance qu'on retrouve ensuite les sources d'inspiration du western. En toute logique puisque, par définition-même, elle préfigure la modernité et demeure, d'un point de vue culturel, associée à la redécouverte de la littérature, de la philosophie et des sciences de l'Antiquité. Rappelons également que cette période, qui couvre près de trois siècles, a pour point de départ la Renaissance italienne, née elle-même en Toscane. Un fait historique qui n'est pas aussi anecdotique qu'il y paraît car, à l'instar de la tragédie romaine qui avait su exploiter la mythologie grecque et se l'approprier, le western semble, en s'inspirant d'œuvres postmédiévales plus contemporaines, reprendre son dû.

Parmi celles-ci, il y a les tragédies romanesques de Miguel de Cervantès (un pan un peu oublié de son œuvre) dotées de sujets mythologiques à la morale édifiante. Cet aspect est renforcé peu après par Alexandre Hardy qui réadapte à sa manière, en 1625, La Force du sang du même Cervantes. À cela s'ajoute bien sûr, celles de Shakespeare sur lequel nous reviendrons plus en détail.

Ces aînés, tout comme les frères Corneille ou l'Espagnol Tirso de Molina, se situent à la charnière des deux époques. Tirso de Molina crée le mythe de Don Juan avec L'Abuseur de Séville et l'invité de pierre (El Burlador de Sevilla, 1630), véritable tragédie de la vengeance qui va inspirer un certain Armando Crispino pour tourner Johnny le bâtard (John il Bastardo, 1967). Dans celui-ci, le héros se débarrasse de son épouse et massacre les hommes de sa famille avant de partir pour le Mexique avec son valet. Impénitent séducteur, dans son chemin, il pousse même une femme qui s'est éprise de lui, au suicide, avant d'être châtié à son tour.

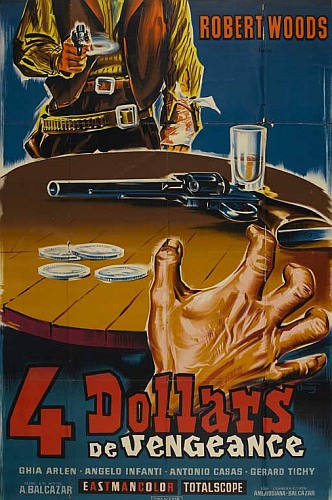

Toujours au XIXème siècle, Alexandre Dumas, lui-même auteur d'une adaptation de l'Orestie d'Eschyle pour le théâtre, voit l'un de ses célèbres romans porté à l'écran à deux reprises dans le cadre du western européen. 4 dollars de vengeance (Cuatro Dólares de Venganza, 1965) de Jaime Jesús Balcázar n'est rien d'autre qu'une illustration compactée du génial Le Comte de Monte-Cristo. Alors qu'il s'apprête à épouser la riche héritière Mercedes (Dana Ghia), le lieutenant nordiste Roy Dexter (Robert Woods) reçoit la mission de convoyer jusqu'à Washington un lot de sacs remplis de dollars en or. Mais le lieutenant Haller (Angelo Infanti), lui aussi amoureux de Mercedes, monte un guet-apens visant à faire accuser Dexter du vol des sacs. Jugé pour trahison, ce dernier est condamné aux travaux forcés. Il parvient à s'évader et décide de prendre une implacable vengeance sur Haller. Autant dire que, si le contexte et le nom des protagonistes sont modifiés, l'histoire reste fidèle au roman tragique de Dumas

C'est également le cas des Longs Jours de la vengeance (I Lunghi Giorni della Vendetta, 1966) réalisé par Florestano Vancini, qui repose cette fois-ci sur un scénario de Fernando Di Leo et bénéficie des prestations de Giuliano Gemma, de Francisco Rabal et de Nieves Navarro. À noter enfin au sujet du roman-source, outre qu'il regorge d'allusions à la mythologie grecque (Dionysos, Achille, Les Atrides, Homère et bien d'autres sont évoqués), on y trouve, formulé de la bouche d'un des protagonistes, le pressentiment d'une vengeance dont il est la cible annoncée : "Quelquefois, comme le dit Hamlet, le bruit des choses les plus profondément enfoncées sort de terre, et, comme les feux du phosphore, court follement dans l'air".

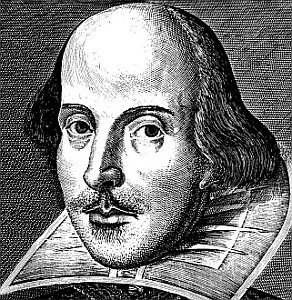

Ce qui nous amène à William Shakespeare, lequel précède chronologiquement les dramaturges précités et qui peut être considéré du point de vue de la tragédie, comme l'auteur le plus porteur.

Tous ces traits se retrouvent de façon notable dans certains films de John Ford. Pour voir l'ombre de la tragédie classique et du dramaturge anglo-saxon planer sur le western il n'y a qu'à penser au très tourmenté Doc Holliday dans La Poursuite infernale (My Darling Clementine, 1946), lequel se fend même d'une tirade d'Hamlet le temps d'une scène. Il en va de même pour John Wayne dans La Prisonnière du désert (The Searchers, 1956), scindé entre sa haine toute revancharde contre les Indiens et des liens du sang quasi-paternels. Idem encore dans la façon dont est illustrée l'opposition entre vérité et légende, idéalisme et carriérisme dans L'homme qui tua Liberty Valance (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962). Des films aux relents shakespeariens que Sergio Leone affectionnait particulièrement, jugeant toutefois que rarement le western n'était traité autrement que de manière romantique, magnifiant les grands espaces, exaltant les valeurs communautaires, la noblesse des sentiments, enjolivant la vérité historique pour créer des archétypes spectaculaires d'une mémoire fantasmatique. À sa manière L'homme qui tua Liberty Valance fait office de passerelle idéale entre un Ford de plus en plus désillusionné et le pessimisme de Leone. Du coup, lorsque le cinéaste italien initie un nouveau triptyque, il décide, contrairement au précédent (la "trilogie du Dollar"), d'y instiller une forte dose de réalisme. Ses personnages ne sont plus faits d'un seul bloc mais se retrouvent nuancés, divisés.

Ainsi, dans Il était une fois dans l'Ouest (C'Era una Volta il West, 1968), outre un rapport de classes, on retrouve ce même déchirement humain dont Shakespeare a parfaitement rendu compte, devenant du coup référence en la matière. Cheyenne a beau être un bandit (et accessoirement un tueur), s'il est mû par le désir de trouver les meurtriers qui se font passer pour lui et sa bande, il trouve dans son périple la noblesse du juste. Cela n'empêche pas la fatalité de s'abattre sur lui. Ailleurs, le personnage campé par Claudia Cardinale couche avec l'homme qui a tué son futur époux et ses enfants. Quant au propriétaire des chemins de fer campé par Gabriele Ferzetti, le mal qui le ronge jusqu'à la paralysie reflète son ambition qui le dévore de l'intérieur et ressemble au Roi Lear dont ses seuls enfants, des hommes à sa solde, regardent son agonie avec avidité. Le scénario reprend d'ailleurs les éléments d'un autre western tourmenté : Johnny Guitare (Johnny Guitar, 1954) de Nicholas Ray (La femme autour de laquelle s'articule l'histoire, le passage controversé du chemin de fer, Sterling Hayden et sa guitare préfigurant Charles Bronson et son harmonica.)

Avec Le Temps du massacre (Tempo di Massacro, 1966), Lucio Fulci met en scène des personnages tordus, déchirés par l'héritage des pères, et la lutte fratricide que se livrent George Hilton, Franco Nero et Nino Castelnuovo l'emmène non seulement aux abords de la tragédie grecque mais aussi dans le drame typiquement shakespearien. Le personnage de Nino Castelnuovo, tel Macbeth, est dévoré d'ambition jusqu'à détrôner son géniteur et le faire devenir son esclave. Alors qu'il a tout du petit fils à papa, ses exactions et sa violence révèlent toutes ses névroses refoulées. Tel Macbeth encore, il sombre dans le nihilisme le plus total tout en se croyant invincible et apprend au final qu'il n'est pas le fils légitime qu'il pensait être. Quant à la figure du patriarche, elle ressemble singulièrement à celle du Roi Lear.

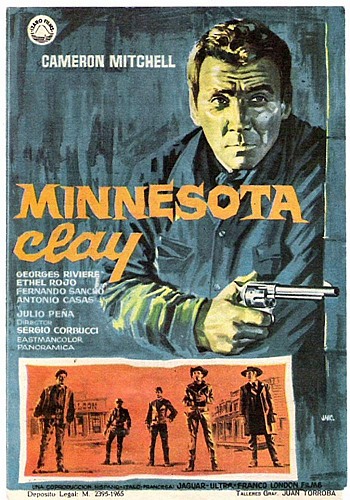

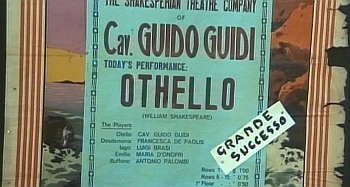

Quant à Sergio Corbucci, déjà évoqué, il est l'un des plus riches au niveau des références culturelles régurgitées à l'écran. Elles jalonnent tant ses films qu'il n'est dès lors pas étonnant d'y trouver des influences des grandes tragédies classiques. Avec Mais qu'est-ce que je viens foutre au milieu de cette révolution ? (Che C'Entriamo Noi con la Rivoluzione?, 1972) il cite directement le dramaturge en faisant de son héros un cabot shakespearien qui se retrouve mêlé malgré lui à la révolution mexicaine en compagnie d'un prêtre. L'une des premières scènes du film montre Vittorio Gassman grimé en Othello, traité de "sale négro !" et poursuivi en raison de sa supposée couleur de peau. Dans la scène suivante, alors qu'il a regagné son théâtre, il est proposé à l'acteur de faire la tournée du Mexique pour des représentations de Richard III. Et puis, bien qu'il s'inscrive dans la veine du western zapatiste et de la commedia dell'arte, son final est également tragique.

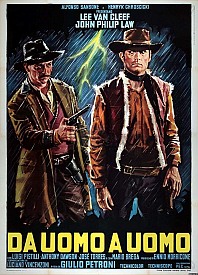

Enfin, au niveau du récit, l'un des grands classiques des légendes grecques et, plus tard, de l'ensemble des dramaturges indo-européens, consiste en ce que l'héritier du trône est obligé de fuir enfant suite à l'assassinat de son père. Il est recueilli par une âme charitable ou un mentor avant de revenir une fois adulte auprès de l'usurpateur meurtrier. Après avoir déjoué les tentatives d'assassinats de ce dernier, il le tue puis récupère le trône. C'est la source-même de mythes tels que Les Argonautiques, mais il est impossible de ne pas penser à tous ces récits de vengeance de l'Ouest, dans lesquels, les enfants ayant assisté au meurtre de leur père et qui, après avoir été pris sous la tutelle d'un homme tenant lieu de figure paternelle, comptent bien en découdre avec ceux qui ont marqué leur vie du sceau de la mort. Les exemples sont nombreux et certains sont même notables à ce sujet. Par exemple, dans La Mort était au rendez-vous (Da Uomo a Uomo, 1967) de Giulio Petroni, un enfant, caché derrière une armoire, assiste impuissant au massacre de sa famille par quatre bandits. Quinze années passent mais sa soif de vengeance ne s'est pas tarie. Il s'engage alors dans une traque sans relâche des coupables, se voit ensuite aidé par un homme énigmatique qui s'avère être l'un des acteurs du drame d'antan. Dans Selle d'argent (Sella d'Argento, 1978), Giuliano Gemma, qui a autrefois assisté à l'exécution de son père, se fait l'instrument de la vengeance d'un enfant qu'il croise sur son chemin et à qui il vient d'arriver peu ou prou la même chose. En aidant l'enfant, il tente de lui éviter la hantise et le tiraillement dont il est lui-même victime depuis sa propre vengeance et expie son sentiment de culpabilité par procuration. Enfin, si les exemples de parricides générant vengeances sont omniprésents dans le western spaghetti, au lieu de se lancer dans une liste exhaustive, citons à nouveau Requiescant qui appartient à cette famille nombreuse !

Gavé de meurtres et de vengeance, habité par des personnages névrosés et des psychés torturées, teinté d'amertume et de mélancolie, le western européen peut se targuer de ses nombreuses inspirations et citations shakespeariennes. On recense d'ailleurs en son sein pas moins de trois adaptations en bonnes et dues formes (et officiellement revendiquée) du dramaturge : la première est Un doigt sur la gâchette (Dove Si Spara di Più, 1967) que réalise Gianni Puccini et dont le scénario, écrit par María del Carmen Martínez Román, est une transposition de Roméo et Juliette. La deuxième n'est autre que Django porte sa croix (Quella Sporca Storia nel West, 1968), mis en scène par Enzo G. Castellari en 1968 avec, au scénario, Sergio Corbucci qui adapte directement Hamlet. Son titre américain (Johnny Hamlet) est du reste évocateur. La troisième et dernière est réalisée par Richard Balducci. Il s'agit de Dans la poussière du soleil (Il Sole nella Polvere, 1971) qui illustre cette même pièce.

Finalement, à regarder le western, et plus encore le western transalpin où la mort est constamment au rendez-vous, c'est à se demander parfois ce qu'on est venu foutre au milieu de cette tragédie de la violence et de la vengeance ! Gilles Vannier (Mallox)

Numéro de dépôt SACD : 000356583

- Index des films cités

Par Gilles Vannier (octobre/novembre 2018)

P.S. : à noter que ce texte s'inscrit dans un livret, plus complet, dans lequel vous trouverez en plus de celui-ci, les textes de Guillaume Flouret, Vincent Jourdan et de Lionel Grenier. Sans compter qu'il s'agit d'un combo et que, par conséquent, vous y trouverez également le magnifique western de Duccio Tessari, Le retour de Ringo, en DVD et en Blu-Ray, ainsi que des bonus vidéo !

|