| La Fantastique révolution des épouvantables 70's |

| Écrit par Mallox |

|

* Avant-propos : Ce dossier n'a en aucun cas pour ambition d'être exhaustif, encyclopédique, mais juste d'offrir à sa manière une petite lecture équivalente à un voyage spatio-temporel, une machine à explorer le temps en quelque sorte. Celui de la fin des années 60, de l'essor des blockbusters et de leurs rejetons dignes ou indignes du cinéma d'exploitation. Si tu ne trouves pas ton film préféré ni ton incunable des familles, c'est normal... as-tu déjà vu au cinéma une machine à explorer le temps s'arrêter à chaque événement ? Sinon, va sucer des goules en Enfer...

Des USA jusqu'au bout du monde : La Fantastique révolution des épouvantables 70's.

Le cinéma des années 70 a délibérément surenchéri dans le fantastique, la science-fiction, l'épouvante et... les effets spéciaux !

Trois films méritent toutefois d'être cités comme étant les pionniers de cette nouvelle politique : "La Machine à explorer le temps" (1960), "Robinson Crusoé sur mars" (1964) et "Le voyage fantastique" (1966). L'intérêt pour les techniques avancées est l'autre grand générateur du succès de la SF et du fantastique des années 70. La palme du grand précurseur en la matière revenant à un quatrième titre : "2001, l'Odyssée de l'espace", tourné en 1968. - Une foi technologique et financière en l'espace :

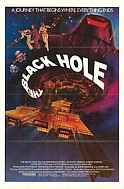

Le succès de ces films, en particulier celui de "Star Wars", allait très vite être exploité par l'industrie cinématographique toujours prompte à prendre les trains en marche. Le plus conforme au modèle reste "Galactica, la bataille de l'espace" (Battlestar Galactica, 1978), lui-même inspiré d'une série télévisée très suivie. Dépourvu d'une grande imagination, le film raconte l'odyssée d'un groupe de survivants d'une planète condamnée à disparaître qui part à la recherche d'une nouvelle patrie. Autre plagiat, nettement moins réussi, de "La guerre des étoiles" : "L'Humanoïde (L'Humanoide, 1979), un produit de science-fiction "à l'italienne" réalisé par Aldo Lado. La même année, toujours en Italie, naîtra sous la houlette de son réalisateur Luigi Cozzi, "Starcrash", dans lequel, aux confins de l'univers, le maléfique comte Zarth Arn s'oppose à l'Empire et à son bienveillant empereur. Deux aventuriers, Stella Star et Akton, reçoivent de l'empereur la dangereuse mission de trouver la base secrète de Zarth. Difficile de trouver calque plus fidèle à l'original, toujours est-il qu'à force de conjuguer fantaisie et mauvais goût, il s'agit d'une "kitscherie" tout à fait divertissante bénéficiant d'une bonne B.O. de John Barry et réussissant de façon totalement décomplexée à faire partie des cancres magnifiques. Pour finir avec l'Italie, ce n'était pas tout à fait le cas du réalisateur Alfonso Brescia, lequel balança coup sur coup pas moins de cinq petits bâtards intergalactiques : "Anno zero - Guerra nello spazio", "Star Odyssey", "War of the Robots", "Cosmos - War of the Planets" puis The Beast in Space en 1980 qui faisait rentrer dans l'espace, en plus de "Star Wars" et ses dérivés, l'univers de Walerian Borowczyk.

Parmi les émules spatiales, on peut citer encore Alerte dans le cosmos (The Shape of Things to Come, 1979), piètre et infantile démarquage du film de 1977, ainsi que Buck Rogers au 25ème siècle (film et série) qui bénéficia de designs signés Ralph Mac Quarries (concepteur visuel sur "Star Wars") mais refusés lors de la production de "Galactica". Entre féminisme et machisme :

Sur le plan idéologique, l'un des traits les plus marquants de "La Guerre des étoiles" et de "Rencontres du troisième type", c'est la foi dans l'espace, sorte de "nouvelle frontière" à découvrir et à conquérir.

Virilité et machisme triomphant seront quant à eux bien présents dans "Superman" (1978) et Flash Gordon (1980), deux fastueux space opera inspirés des aventures des plus célèbres superhéros de la bande dessinée, qui renouent avec la grande tradition du film d'aventure ainsi que, pour le second, du serial. La rencontre entre cette facture classique et l'univers de la bande dessinée est d'autant plus réussie qu'elle joue sur un troisième élément : l'ironie, qui permet de poser un regard attendri mais distancié sur les deux premiers. On ne s'étonnera guère qu'en ces années où la technique impose sa loi, les effets spéciaux priment, dans ces deux films, sur l'histoire qu'ils nous racontent. On peut trouver "Superman", outre son aspect purement spectaculaire, attachant, notamment de par sa relecture assez savoureuse, d'une imagination débridée, qu'il opère sur la bande dessinée originale : à l'époque, bien que depuis la donne a changé, la séquence dans le ciel en plein New York pouvait être considérée comme une belle réussite. En parlant de virilité on peut également évoquer les loufoques "Flesh Gordon" (1974), film avant-gardiste s'il en est, ou même le très parodique L'Attaque des tomates tueuses dans lequel la ménagère lambda se fait agresser par ce qu'elle cuisine. - Quand la catastrophe devint mythe :

Concernant les intrigues des destructions, matérielles et/ou terrestres, la banalité règne le plus souvent sans partage et les catastrophes vont de pair avec l'explosion de crises privées ou conjugales, avant d'engendrer des milliers de problèmes, souvent secondaires. Le retour à la "normale" est le plus souvent lié à son digne corolaire idéologique : la restauration des valeurs fondamentales, finalement toujours conservatrices ; schéma pouvant tout aussi bien se réduire à un problème générationnel. La vieille garde représente la frange qui refuse de se laisser gangréner par le cynisme ambiant des années 70 et qui croit encore dur comme fer aux vertus de l'héroïsme individuel face à la crise. Ce n'est donc pas un hasard si des acteurs chevronnés sont les hommes forts de ces films : Gene Hackman dans "L'aventure du Poséidon" (The Poseidon Adventure, 1972) , Richard Harris dans "Terreur sur le Britannic" (Juggernaut, 1974) ou "Le Pont de Cassandra" (The Cassandra Crossing, 1976), Charlton Heston dans "747 en péril" (Airport 75, 1974), "Tremblement de terre" (Earthquake, 1974) ou bien "Sauvez le Neptune" (Gray Lady Down, 1978), Paul Newman et Steve Mc Queen dans "La Tour infernale" (The Towering Inferno, 1974), George C. Scott dans "L'Odyssée du Hindenburg" (The Hindenburg, 1975), Rock Hudson dans Avalanche (1978), Michael Caine dans "L'Inévitable catastrophe" (The Swarm, 1978) ou bien encore Sean Connery dans Meteor (1979). Le genre catastrophe, se prêtant également à d'infinies variations, mit un certain temps à s'épuiser. Bien entendu, si le compte-rendu que vous êtes en train de lire parle de son essor et renouveau gravitant autour des hits hollywoodiens des années 70, comme tout genre, il connaitra plusieurs vagues et donc plusieurs morts et renaissances. On peut toutefois, parmi cette période et à cet égard, considérer que "The Towering Inferno" demeure le plus emblématique de l'inventaire complet déployé de tous les problèmes que provoque une catastrophe matérielle, l'incendie d'un gratte-ciel pour le coup. - Les démons incestueux :

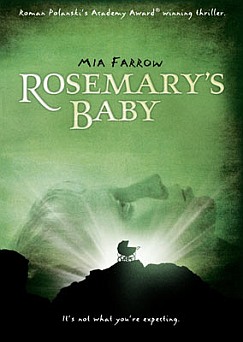

Au fil des ans, le film "catastrophe et d'épouvante" abordait toute une série de nouveaux problèmes directement liés à l'évolution des moeurs et à la remise en cause des valeurs, notamment celles de la sacro-sainte institution familiale et de son rôle dans la société. Depuis toujours symbole d'innocence, les enfants ne sont plus épargnés : ils deviennent même les plus monstrueux vecteurs de l'esprit du Mal. C'est du reste ce qui arrive dans des oeuvres comme "Le mort vivant" (Dead of Night, 1972), L'Exorciste (The Exorcist, 1973) et L'Exorcise II : l'Hérétique (The Exorcist II : the Heretic, 1977), "It's Alive" (1974) et It Lives Again (1978), The Omen (1976), "Martin" (1977), "The Fury" (1978) et Chromosome 3 (The Brood, 1979). En 1976, dans Burnt Offerings et "Le Cercle parfait" (Full Circle, 1977), c'est le foyer familial qui se métamorphose en piège mortel, tandis que dans "Frightmare" (1974) et La colline a des yeux (The Hills Have Eyes, 1977), la famille elle-même se révèle être une galerie de monstres. - Quand la psychanalyse et le social viennent mettre leur grain de sel :

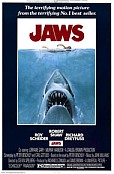

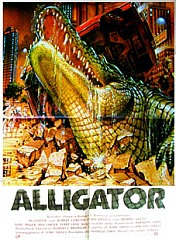

"Jaws", film à grand spectacle, révèle un grand flair commercial. C'est un film qui réussit la fusion d'éléments de pur thriller, de film d'aventures, de film d'épouvante et de film-catastrophe. La façon dont Spielberg applique les techniques hitchockiennes du suspense témoigne d'une grande maîtrise de la mise en scène et de la construction narrative. La réussite artistique étant au rendez-vous, le film ratissera aussi large que possible, devenant instantanément un succès mondial. Ce qui ne manquera pas bien entendu de générer moult embryons génétiquement modifiés, notamment en Italie avec, il va sans dire, beaucoup moins de moyens. Le meilleur erzatz transalpin dans le domaine du requin, demeure La mort au large (L'Ultimo Squalo, 1981) réalisé par Enzo G. Castellari. D'autres, plus fauchés encore, se feront remarquer des amateurs de sensations fortes restant souvent frustrés à ce niveau, mais pas au niveau de la fantaisie. On verra même surgir de nulle part des Mâchoires infernales (Mako : The Jaws of Death, 1976), réalisé par un William Greffe inversant les rôles et donnant aux requins le statut de victimes, tandis que les déclinaisons verront passer toutes sortes d'animaux : l'orque avec "Orca", l'ours sauvage avec Grizzly, les araignées avec L'Horrible invasion, les chiens avec The Pack, tous quatre réalisés en 1977, le poisson carnivore avec Piranha (1978), et même les chauves-souris avec le décevant Morsures (Nightwing,1979) d'Arthur Hiller ou encore l'alligator avec le plus "comics" et jubilatoire L'Incroyable alligator (Alligator, 1980).

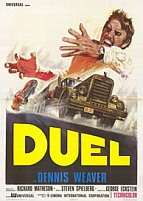

Pour sa part, John Carpenter utilise l'univers de la science-fiction en accentuant les caractéristiques de la série B d'antan, récusant par là même toutes les arrières-pensées intellectuelles d'oeuvres comme "2001 : L'Odyssée de l'espace". Dark Star, sorti en 1974, en est la preuve : on y retrouve la naïveté et la fantaisie typiques des vieilles productions de Georges Pal, comme "La Machine à explorer le temps", l'ensemble étant toutefois mâtiné d'un humour qu'on peut considérer en avance d'une décennie sur une autre époque à venir, laquelle bifurquera comme tout genre vers la parodie pure . Deux autres thrillers fantastiques suivront, avec "Assaut" (Assault on Precinct 13, 1976) et "La Nuit des masques" (Halloween, 1978), films terrifiants, tout du moins à l'époque. "Fog" (The Fog, 1980) sera tout aussi angoissant, sur les bases d'une histoire de fantômes, ceux d'un équipage, décidés à se venger de leurs morts sur les descendants de leurs assassins. Ce ne sont que des silhouettes humaines dominées par un terrible sentiment de culpabilité, des spectres qui émergent en titubant d'un brouillard luminescent. Ce même brouillard dont on s'attendrait à voir surgir les fantômes chers aux films d'épouvante que Val Lewton (Cat People, mais aussi Night of the Demon du même Jacques Tourneur) réalisait pour la RKO dans les années 40. Ceci sera d'ailleurs corroboré avec le plus explicite "The Thing" en 1982, lui-même se démarquant d'un titre phare de la RKO des années 50.

De ces trois cinéastes, David Cronenberg est probablement le plus complaisant. Se servant de la chair à la fois meurtrissure mentale et objet de voyeurisme, il signe des films quasi-paraboliques durant les années 70 avec respectivement "Frissons" (The Parasite Murders, 1975), "Rage" (Rabid, 1977) et Chromosome 3 en 1979, des films à la fois moralistes et sales. Le cinéaste amorcera néanmoins la décennie suivante avec un plus grand souci esthétique, mais aussi plus de moyens.

Si le cinéma de Cronenberg fut peu exploité et qu'on peut affirmer qu'il n'appartient qu'à lui (la suite de sa carrière et ses présences à Cannes attestent de sa volonté de marquer le genre en tant qu'auteur), Romero et ses zombies déchainés firent les beaux jours des Américains et du reste du monde (cf. paragraphe ci-dessus). - Le règne des effets spéciaux :

Si le réalisateur d'une superproduction de science-fiction doit bien être considéré comme le véritable créateur du film, il ne faudrait pas pour autant oublier ceux qui contribuent à mettre en oeuvre et à animer ses idées. Aux Willis H. O'Brien et Ray Harryhausen d'autrefois ont succédé ceux sans qui il aurait été impossible de concevoir les batailles intergalactiques de "Galactica, la bataille de l'espace", de "La Guerre des étoiles", de "Rencontres du troisième type" ou d"Alien". C'est aux équipes de John Dykstra, Douglas Trumbull et Carlo Rambaldi, maîtres et magiciens des techniques de pointe (photomicrographie, animatronique, montage vidéo, travelling mattes, prises de vues par contrôle numérique...), que revient le mérite de plonger le spectateur dans le rêve et le fantastique. Leur part est telle parfois qu'on est en droit de se demander si les effets spéciaux ne sont pas, en fin de compte, les véritables stars de ces films. Mais au-délà du déluge d'images et d'éclairs de laser, au-delà de l'éclatement de chair et de l'énucléation pour le genre horrifique, au-delà de l'explosion et de l'éboulement pour le film-catastrophe, reste l'idée. A ce titre, aux Etats-Unis, George Lucas et Michael Crichton sont par exemple deux réalisateurs dont la carrière est indissociable de la science-fiction. Finalement, Lucas a probablement donné le meilleur de lui-même avec son premier film, "THX 1138" en 1970. Son évocation d'un monde où l'amour et l'identité personnelle n'ont plus droit de cité, l'abstraction blanche à laquelle tendent décors et maquillages témoignent d'un regard neuf, tant sur le cinéma que sur le genre tout entier. De son côté, Crichton renouvelle le thème du péril inhérent à l'omnipotence de la technique en adaptant deux de ses romans, Le Mystère Andromède (The Andromeda Strain, 1971) que réalise Robert Wise et The Terminal Man (1974) réalisé quant à lui par Mike Hodges. De même, il signe une étonnante révolution de robots dans Monwest (Westworld, 1973) et deux thrillers techno-paranoïaques de bon aloi avec, successivement, "Morts supectes" (Coma, 1978) et Looker (1981).

Les Américains et les Canadiens se taillent la part du lion de l'épouvante et de la SF, mais il faudrait cependant mentionner toutes les intéressantes expériences européennes ou australiennes. En Italie, Dario Argento ou Lucio Fulci manifestent un certain brio dans l'horreur. Le premier avec "Suspiria" en 1977 et Inferno en 1979, sortes de grandes messes noires "grand-guignolesques" aux couleurs et à la photographie rendant hommage au maître-concepteur-à-tout-faire en la matière, Mario Bava (Sei Donne per l'Assassino, Reazione a catena...). Lucio Fulci brosse quant à lui des tableaux infernaux dignes d'intérêt, d'abord sur les bases de l'exploitation du Dawn of the Dead de George Romero avec L'Enfer des zombies (Zombi 2, 1979) qui se revendique de Jacques Tourneur ("I Walked with a Zombie", 1943), tout en se reposant sur de généreux maquillages et effets spéciaux gores dus à Giannetto De Rossi ou Franco Rufini ; une expérience renouvellée avec bonheur par la suite et quelques réussites de l'épouvante graphique extrême à la clé avec Frayeurs (Paura nella città dei morti viventi, 1980), L'Au-delà (... E tu vivrai nel terrore! L'aldilà, 1981) et La Maison près du cimetière (Quella villa accanto al cimitero, 1981). Bien entendu, les moyens sont moindres que chez leurs confrères américains et, à défaut de budget conséquent, les travellings cèdent le pas aux zooms, de même que nombre d'artisans tentent, avec plus ou moins de bonheur et de talent, d'intégrer la mouvance, et l'on peut citer en vrac Joe D'Amato (Buio Omega, 1979 ; Antropophagus, 1980), Umberto Lenzi (Incubo sulla città contaminata, 1980), les zombies y sont alors bien vivaces et ont rarement été aussi en forme.

L'Espagne a également droit à quelques tableaux mortuaires, souvent païens eux aussi, et mâtinés de sexe : La révolte des morts-vivants (La noche del terror ciego, 1972) et ses déclinaisons, Le Bossu de la morgue (El Jorobado de la morgue, 1973) ; Le Massacre des morts-vivants (Non si deve profanare il sonno dei morti, 1974) fait même office à la fois de précurseur et de chaînon manquant entre le britannique L'Invasion des Morts-Vivants (The Plague of the Zombies, 1966), l'américain La Nuit des morts vivants (1968) et le Zombie de 1978. Accessoirement, on rappellera l'existence de Children Shouldn't Play with Dead Things de Bob Clark, tourné en 1973 et qui aura une influence tardive sur un certain "Evil Dead" en 1981, lui-même source de bien des maléfices filmiques. Encore du côté hispanique et dans le registre de la possession, on peut citer La Perversa caricia de Satan de Georges Gigo.

En Allemagne, La Marque du Diable (Hexen bis aufs Blut gequält, 1970) fait office de relayeur de la prestigieuse Hammer et exploite avec bonheur les horreurs de l'inquisition, se faisant l'égal d'une Nuit des maléfices (The Blood on Satan's Claw, 1971) à venir.

En France, outre quelques tentatives éparses, notamment dès 1969 avec La Rose écorchée de Claude Mulot, le principal artisan du genre demeure Jean Rollin, maître décalé es vampires, visiteur de cimetières et, à l'occasion, profanateur de sépultures ("Le Frisson des vampires", 1971 - "La Rose de fer", 1973 - "Lèvres de sang", 1975 - Fascination, 1979 - Le Lac des morts vivants, 1981 - "La Morte vivante", 1982...). Bien entendu, de manière plus mainstream, on fera une place à quelques "incontournables inattendus" : "Le Locataire" (1976), sombre drame de solitude obsessionnelle d'un homme perdu dans l'anonymat de la grande ville, ainsi qu'au franco-allemand "Possession" (1981), psychotique et schizophrène drame conjugal atterrissant au final dans l'horreur et le fantastique purs.

Mallox (le 9 septembre 2016) |